教育研究グループ支援(研究成果報告)

研究の概要

学習環境整備の工夫

1.はじめに

ここ数年間でICFの視点である、その方が置かれている困難な状況を作り出す要因として本人のみでなく、その方を取り巻く環境にも焦点を当てた「環境因子」という言葉や障害のある人の権利条約の「合理的配慮」という言葉が注目され、その方の取り巻く環境を改善することで、その方が感じている困難さや障害を軽減し、より主体的な活動への参加を保障できるという考え方が広がりつつある。一方、肢体不自由教育の学校現場では、全ての学習の土台となる分かりやすい学習環境の整備についての議論はあまり活発に行われていない。高等部では、この現状を踏まえ、「学習環境整備の工夫」を研究テーマとし生徒に分かりやすい学習環境の整備に取り組んだ。

2.研究の目的

肢体不自由教育特別支援学校には、見えにくさや聞こえにくさなど感覚の制約があり、さらに運動の制約により移動を他者に委ねる方が多くいる。そのため、自分を取り巻く環境の基本的な情報が把握できず不安な思いをしている方が多くいるという指摘がある。中澤(2000)は、「突然わからない場所へ、わからない理由によってつれて行かれる状況におかれがち」と述べ障害の重い子どもが自己決定がしやすくなる土台として、「どこ」、「なに」、「だれ」という日々の生活における基本的な情報に焦点をあて、それらをめぐるコミュニケーションと環境の関係について考察している。

また、佐島(2007)は「子どもの能力の間口に合わせて、その子どもが自ら外界に働きかけ主体的に活動できるようにすることが、指導上の工夫である。」と述べ「3つの間口」として、1.感覚機能の間口(視覚や聴覚といった情報を受け取る感覚の間口にあわせて、その子どもの見やすい(聞こえやすい)環境を準備するための工夫)2.運動の間口(自分自身で直接手を下さいながら活動を準備するための工夫。)3.知的機能の間口(その子どもの理解する力の間口に合わせ、興味・知的好奇心を引き出すような環境を準備するための工夫。)をあげている。

さらに、学習指導要領でも、自立活動の区分の一つである「環境の把握」では,新たな項目として「感覚や認知の特性への対応に関すること」が追加された。これは先の2人の研究者の指摘と同じく児童・生徒に分かりやすく、取り巻く環境の基本的な情報を伝える必要性を述べている。 以上のことから、今回は、児童・生徒が学校生活を送る上で日常的に必要な情報を、その子どもの特性に合わせわかりやすく伝え、安心して学習に取り組める環境をつくることを目的とし工夫を重ねた。

3.研究の方法

それぞれの教員が一人ひとり生徒の感覚、認知、運動の特性に配慮した分かりやすい学習環境の整備の工夫を行い、環境工夫シート(添付資料)にまとめた。以下、学習環境の整備の一例を紹介する。 肢体不自由の特別支援学校には運動障害だけではなく、知的な障害だけではなく感覚障害、とくに視覚障害を併せ持つ方が少なくないとの指摘がある(齋藤2008)。そして、見えないから視覚情報を使わないのでなく、見えにくいからこそ、見やすい環境を提供することが大切である。東京都肢体不自由教育研究協議会の視機能支援部会では、見えにくさを軽減するための工夫の要点を次のようにまとめている。

| 見えにくさを軽減するための配慮や工夫について |

|---|

|

以上のことをよりどころにして実際に工夫した内容を次に述べる。

(1)見やすい環境を整える。

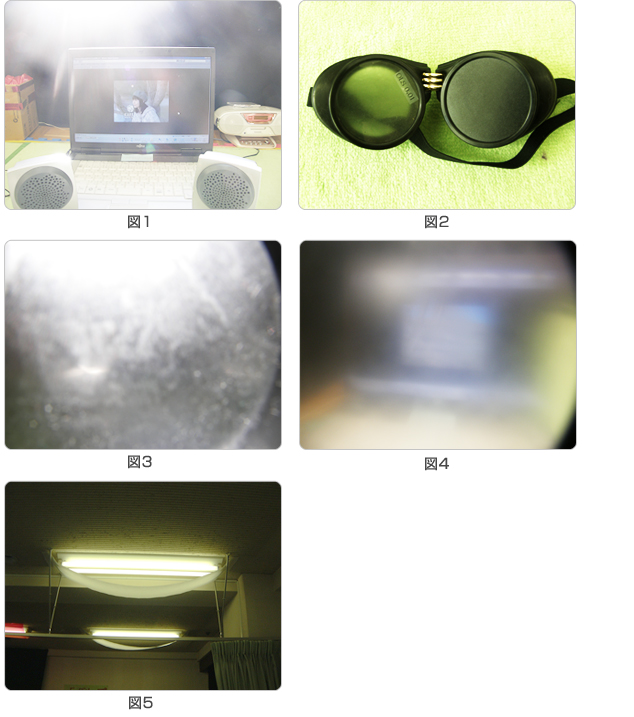

まぶしさへの配慮:光源の位置。図1は、窓を背にしてパソコンを提示した様子。見えにくさがない方には気づきにくいが、0.01白濁の疑似体験ゴーグル(図2)をつけて撮影すると、逆光でぼやけて何があるのか分からない(図3)。暗幕を閉めるとパソコンの画面の色は確認でき見えにくさを軽減できる(図4)。

まぶしさへの配慮:照明カバー。(図5)教室の蛍光灯に、不燃紙でカバーをつけて間接照明にしまぶしさを軽減した。横になって天井を見ることの多い子どもにとって蛍光灯からの直接光を見続けることは非常に不快である。良く学校に来ると寝てしまうといわれる子どもの中には、照明がまぶしくて目をつぶり、そのうち本当に寝てしまうというケースもあるといわれている。

-

コントラスト:黒食器(図6)

白い食器に白いご飯がよそわれると、白地に白なので例えば、自分がそのぐらいの量を食べ、どのぐらい残っているのか分かりにくい。黒食器を使うことでコントラストを高くし、配膳されているものを分かりやすく提示出来る。 -

コントラスト:背景整理(図7)

絵本などの教材の中には、1ページの中に沢山の情報があり、わかりにくい場合があります。見せたいものだけを切り抜き、背景を整理することで見せたいものが見えやすくなり、子どもに分かりやすい教材を提示することが出来ます。

-

教室の手がかり(図8、図9)

多くの学校では、どの教室も同じような作りになっていて、自分の教室が分かりにくい場合がある。見えにくい方にも見えやすく、自分の教室がどこか分かるために教室表示を工夫した。教室前にパトライトや蛍光色の布を設置することで遠くからでも自分の教室が分かり、期待感を持ちながら教室を目指し移動することができる。

-

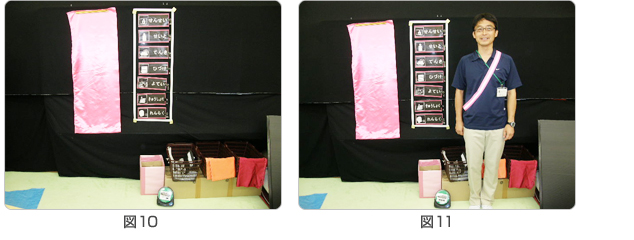

教室の背景を黒布で整理、活動の手がかりの色布と時間割、メインティーチャーの手がかり(図10、図11)

朝の会で、黒板などに提示される情報が多かったり、コントラストが低い場合見えにく く、どこに注目してよいか分からない場合があります。見せたいものをはっきりさせるために教室でも黒布などで背景整理をすると、コントラストが高くなり、情報量も調整でき分かりやすい学習環境を整えることが出来ます。図10のピンク色の布は、その授業のテーマカラーになっていて、「なに」の授業かを分かりやすく提示しています。同じく図10の右下のカゴは、左から順番に1日の時間割になっていて、中にはその授業で使う教材、外側にはテーマカラーの布がかけてある。図11は、メインティーチャーが見やすい色のたすきをつけることで、どの教員に注目すればよいのかを分かりやすく伝えている。

-

丁寧な予告:生徒から離れない。(図12)

見えにくさがある生徒は、例えば少しだけ教員がそこから離れるだけでなぜ自分が一人になり、その教員が何のために、どこに行って、どのぐらいで戻ってくるのかなどが分からず不安になることがある。そのため、生徒から離れる場合には上記の情報を最低でも音声で伝える必要がある。状況を伝える最もわかりやすい方法は、生徒とはなれることなくなるべく一緒に行うことである。図12は、水分補給時に、一緒に水道近くに行き、水分を準備する音や、使い終わったコップを洗う音など聞いてもらうことで、より状況を分かりやすく伝えようとしている一例である。 -

丁寧な予告:オブジェクトキューポケット(図13)

活動や場所の予告を分かりやすく伝えるために、具体物を用意し、常に持ち歩く。

-

いろいろな感覚で:振動マッサージャー(図14、図15)

自立活動(身体の取り組み)の授業では、図14のように振動するマッサージ器を台に固定して、台を振動させることで緊張を解すことに役立っている。振動を「自立活動(身体の取り組み)」の活動の手がかりとして、自立活動を行う教室に移動する前に、小さな振動マッサージャーを握ってもらい振動を伝え活動の予告として使った。

-

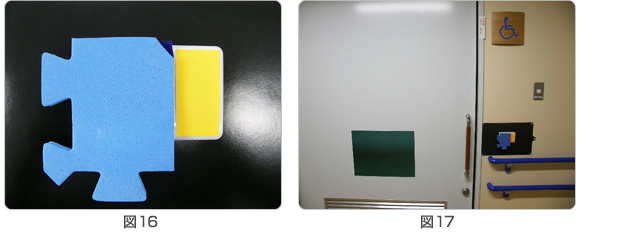

いろいろな感覚で:トイレの手がかり(図16、図17)

トイレの前に、色の手がかりと押すと水の流れる音がする音声の手がかりを設置した。押すスイッチの上には、トイレで使うマットの切り端をつけ、触覚でもトイレにきたことが分かるようにした(図16)。同じものを生徒のカバンにいれ、トイレに行く前に触ってもらい予告として使用した。

-

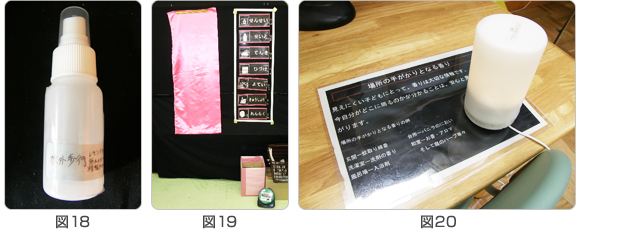

いろいろな感覚で:香りの手がかり(図18、図19、図20)

香りを活動や場所の手がかりとして使用した。授業前に、図18の活動のテーマ香の入ったスプレーを、図19の授業のテーマカラーの布にふりかけ、生徒に提示して活動の予告に使った。図20は自立活動室に設置されたアロマディフューザーで、部屋全体に香りを焚いて場所の手がかりとして使用している。

4.成果と課題

短期間で、工夫した成果を確認するのは困難であるが、様々な感覚を使った丁寧な予告により、活動への期待する表情が確認でき、また、丁寧に予告すること自体が生徒とのコミュニケーションの糸口となった場面も多くあった。教員の中には、例えばアロマセラピストの資格保持者や洋裁が得意な者がいて、それぞれの教員の得意分野で環境整備の工夫ができたことも大きな成果であった。 今後の課題としては、「間口」をあわせるためにはアセスメントが必要であり、例えば視覚であるならば、眼科とのつながりが欠かせない。また、せっかくの工夫や知識も蓄積していくのは非常に困難で、風化してしまうことも多くある。どのようにして風化を防ぐのかというのも大きな課題である。最後に、佐島(2007)から次の引用で結びとする。 「感覚の間口と運動機能の間口に合わせて学びの環境を準備した後は、知的機能の間口に合わせた学習素材を準備します。それら3つの間口に合わせることにより、子どもたちは驚くほど主体的・積極的に環境に働きかけ学んでいきます。すなわち、子ども一人一人の学びの質は、私たちの準備する学びの環境にかかっているのです。」

【参考文献】

中澤惠江(2000)「障害の重い子どもとのコミュニケーションと環境をめぐって」肢体不自由教育 146 20-29

奥山 敬(2010)「基礎知識 見ることの支援」肢体不自由教育 195~199

佐島毅(2007)「肢体不自由教育の基本とその展開」慶應義塾大学出版会

齊藤由美子(2008)重複障害児のアセスメント研究-自立活動のコミュニケーションと環境の把握に焦点をあてて- 国立特別支援総合研究所