外部人材活用事例の紹介-ボランティアの実践報告-

緑あふれる小山小への支援

東久留米市立小山小学校の実践

ボランティア 永森 修吾

1.緑あふれる小山小学校

学区域の様子から

「水と緑とふれあいのまち東久留米」にふさわしく、北を野火止用水、南を黒目川に囲まれている閑静な住宅地を学区域としている。畑や雑木林、屋敷森も多く、緑豊かな武蔵野の特色を随所に垣間見ることができる。

学校農園の歴史から

創立37年目になる本校は、5周年を迎えた頃よりサツマイモの栽培を校地で始め、以後は周辺の農地を借用して学校農園とし、本年度まで子供たちの栽培活動を推進してきた。その間、東京都農業体験モデル校、東久留米市の地域との連携を深める教育活動推進モデル校としての実績を残している。現在は600m2弱の学校農園に、学年ごとにジャガイモ、キュウリ、ナス、カボチャ、ダイコンなどを栽培している。

学校カラーとしての緑

いつの頃からか、小山小学校のカラーとして緑色が使われてきた。校歌にも「緑」の歌詞が真っ先にでてくることから、創立当初から大事にされてきた色だと思われる。日当たりのよい土地で輝く緑と、そこで栽培活動を通して勤労を尊び地域を大切する精神のもとに学ぶ子供たちの姿が、生き生きとした緑のイメージと重なっているのだろう。今では、校旗や体育着にも緑が使われ、市内においてもすっかり小山小のイメージカラーとして定着している。

芝生を植えて

子供の体力向上を目指し、地域との連携をいっそう推進するために、平成23年度に校庭一部芝生化を行った。教育目標「げんきよく」と「なかよく」を受けた教育活動の充実につながると期待している。芝生の維持や管理のために、保護者や地域の方の協力をいただかねばならず、図らずも地域に根差した学校の実現に寄与することとなった。そして小山の「緑」がまた一つ加わった。

2.ボランティア活用事業の開始

以上のように、小山小を語る上で、緑に象徴される学校農園と芝生の存在は欠かせない本校の特色である。一方で、こうした生き物を相手とした教育環境を継続的に管理・運営していくためには、どうしても子供や職員の力だけでは限界がある。そのため、地域や保護者護者との十分な連携のもとに、ある程度の人材が必要になってくる。

本校のボランティア活用事業は、このような背景のもとで誕生したのである。

3.活動内容

【1】農園活動のボランティア

(1)除草作業

先生方や子供たちが一番手間取るのが雑草取りである。しかし、作物をよりよく育てるためには、どうしても除草は欠かせない。

雑草は、とても生命力があり、成長も早い。だから、2、3回の作業では除去できず、それは数回に及ぶ。

ボランティアの小畑 敦男さんと私は、先生方の手の行き届かないこの除草作業を中心に活動することにした。

(2)防草シート張り

小山小学校では、学年ごとに畑を区割りしており、学年と学年の間には、1メートルの通路がある。

小山小学校では、学年ごとに畑を区割りしており、学年と学年の間には、1メートルの通路がある。

雑草は、この通路にもはびこっていて、その除去に苦労した。

そこで、「防草シート」を購入し通路に敷くことにした。

このシートのメリットは、雑草が生えにくいことだけではなく、子供たちが自分たちの農園に行くのに通りやすいことである。また、雨が降った後でも通ることが出来、便利になったと好評だ。

(3)栽培活動の支援

さつまいもは、子供たちが夏休みのあいだにも、どんどん育っていく。

「つる返し」はいもの成長に欠かせない作業である。それは、根から上がってくる養分が途中の茎から出ていかずに、いもの方にいくようにするためである。

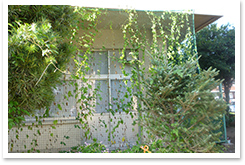

春に植えたゴーヤは、暑いひざしを受けながらも、元気よく成長している。

春に植えたゴーヤは、暑いひざしを受けながらも、元気よく成長している。

「じか植え」のほうが良く成長するのだが、ほかの植物との関係で、「鉢植え」とした。

今年もゴーヤは、暑さ対策に貢献している。「みどりのカーテン」として。

特にこの夏の「省エネ」では、大活躍した。今年は、あちこちの家庭でゴーヤが実っている。

地域の地主の方のご協力により、小山小の「学校農園」が誕生。おかげで、子供たちが1年を通して生活科や総合の時間で栽培活動が出来る。

【2】芝生ボランティア

(1)「芝生開き」に参加

「芝生開き」で子供たちに話をする篠原校長先生

ボランティアも参加

小山小学校は本年度、東京都の事業である「校庭の芝生化」に取り組み、子供たちの活動を広げようとしている。

校長先生は、「校庭の芝生化により、子供の笑顔が広がり、元気になっていく。それを支える地域も、みんなで協力することで、つながりがより深まっていく」と抱負を語る。

私たちボランティアも、校長先生のその情熱と期待に一役買いたいと考えている。小山小の子供たちのためにも。

夏に工事をし、約1ヶ月養生したあと、9月26日は「芝生開き」である。

夏に工事をし、約1ヶ月養生したあと、9月26日は「芝生開き」である。

東久留米市教育委員会の永田教育長も列席し、関係者の参加のもと、式はおごそかに行われた。児童の代表は、「芝生の上で寝ころびたい」とか「友達とすわっておしゃべりしたい」などと芝生への期待を述べた。

いよいよ子供たちの遊びが始まった。

(2)「小山小芝生ボランティア委員会」に参加

10月6日に、第1回の委員会が開かれ、これからの芝生の手入れや育成・活用について協議した。奥山土木スポーツからは、芝生の維持・管理のしかたについて詳しい説明があった。

(3)芝刈り作業

芝の成長はゆっくりだ。

芝の成長はゆっくりだ。

子供たちの利用のし方によってもなるが、伸びてきたら適時に刈り取る。

4.今後の支援活動

ボランティアの活動としては、今後次のような日常の維持管理がある。

- 散水(芝生には水は欠かせない。校庭の3箇所からホースで散水する)

- 芝刈り(伸び方を見ながら、適時に行う)

- 施肥(特に成長する春から夏にかけて施肥が必要)

- 芝の補植(学校の裏に育成している。芝生の様子を見て補植する)

- 草取り(芝をいためないように、細かい配慮が必要である)