外部人材活用事例の紹介-外部人材活用の新たな取り組み-

港区立小学校の複数担任制による活用

港区立小学校

アドバイザー 織井 道雄

1.平成23年度の副担任配置状況

本年度の港区の複数担任制による区費採用教員の配置数は47名。その名称は指導講師で、1~2年は学級副担任、3~6年は学年付き副担任である。

| 学年別配置数 | 1年 |

2年 |

3年 |

4年 |

5年 |

6年 |

計 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 29 | 4 |

3 |

3 |

5 |

3 |

47 |

各校1年の在籍数20人以上の全学級に副担任を配置し、2年以上は、複数担任制の研究指定校の芝小等を除き、1学級児童数が36~40人の学級を有する学年に配置した。これらの副担任は年間雇用講師が週30時間、期間任用講師が週25時間である。

なお東京都からの加配教員は、算数少人数加配教員として各校に1名ずつ配置された。

2.小1プログレムに対応した成果

この問題解決のため、以下のような配置を複数担任で実施し、成果を上げた。

【1】登校時に児童を教室で迎える担任の存在

小学校は、一日の連携・安定のため、始業前の職員朝会は不可欠である。しかしこの時間帯は登校する児童と重なり、ともすれば担任の居ない教室に、様々な家庭での課題を抱えたり、早く担任に報告して安心したい内容を持っている児童が登校する。芝小では、この貴重な時間帯に、教室で担任か副担任のどちらか一人が笑顔で児童を迎えれば、これらの不安解消に役立つと考え、

(1)家庭連絡帳の受理

(2)児童の話を聞く

(3)不安そうな児童への声掛け

等を、低学年を中心に実施した。

【2】5分単位の指導計画の作成

幼稚園・保育園からのゆるやかな接続を目指し、1年1学期は5~15分で活動を変化させる指導や、身体的な動きを重視した学習活動を組む工夫をした。特に5分毎の変化は、スムーズな教材提示や場面設定が求められ、複数担任だからできることである。

0~5分 |

みんなで大きな声で『はなのみち』を読む。音読(斉読) |

|---|---|

5~10分 |

お花畑の写真を見せて、主題のイメージを持たせる。 |

10~15分 |

句点毎に男女交代で立ち上がって『はなのみち』を読む。音読(斉読) |

15~20分 |

好きなお花の絵をかく。(早い子は2~3点描かせる。) |

20~25分 |

1・3列の子は、書いた絵を友達に見せて歩く。(見せられた子は褒める) |

25~30分 |

交代して、2・4列の子が、書いた絵を友達に見せて歩く。 |

30~35分 |

挙手・指定して『はなのみち』を音読(範読)させる。3~4人指名。 |

35~40分 |

全員で机間を花畑に見立ててぶつからないように歩く。(机上に花の絵) |

40~45分 |

みんなで大きな声で『ははのみち』を読む。音読(斉読) |

例 他動児に配慮した『1年5月の5分単位の国語科学習活動案』

【3】毎日の宿題と点検の実施が齎したもの

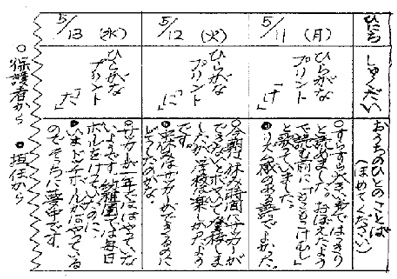

芝小1~2年は、複数担任制を敷いて以来『音読・計算プリント』を毎日宿題とした。

宿題は翌朝提出されると下校時までに担任の教員が採点・確認し、つまずきがあれば下校時までに個別指導する。多忙理由の『宿題の出しっ放し』や『やらせっ放し』はない。宿題が毎日出されると、初めは抵抗のあった児童も日常化して苦にしなくなり、理解が深まり成績が上がり自信がつくと、より多くを求めるようにもなった。こうして家庭での学習習慣が自然に作られていったのである。

【4】保護者との連携と信頼

宿題プリントの毎日提示に従い、保護者の中には宿題プリントの欄外に、吾が子の様子を書かれる方も出てきた。そこで『音読チェック表』と共に『宿題チェック表』も、一週間毎に別刷りで保護者に配布し、自由に記入してもらうようにした。この画用紙の別刷りプリントは、保護者からの家庭学習の報告と、担任・副担任からの教室での状況報告が行き来する場にもなり、気軽な情報交換は、家庭での疑問や質問も増えて、問題の早期解消にもなったのである。そして、何よりも担任と保護者の双方で『児童を褒め合う情報』が交換されて、児童の自信の高まりと安定した学校生活に大きく寄与したのである。

宿題プリントの毎日提示に従い、保護者の中には宿題プリントの欄外に、吾が子の様子を書かれる方も出てきた。そこで『音読チェック表』と共に『宿題チェック表』も、一週間毎に別刷りで保護者に配布し、自由に記入してもらうようにした。この画用紙の別刷りプリントは、保護者からの家庭学習の報告と、担任・副担任からの教室での状況報告が行き来する場にもなり、気軽な情報交換は、家庭での疑問や質問も増えて、問題の早期解消にもなったのである。そして、何よりも担任と保護者の双方で『児童を褒め合う情報』が交換されて、児童の自信の高まりと安定した学校生活に大きく寄与したのである。

【5】心の安定がもたらす児童の自己有用感の向上

芝小では『個人が互いを支え合い・助け合い・高め合う、共生の意義を持つこと』を重点目標に置き、異年齢児童の交流、地域の高齢者や障害者との交流、地域清掃などのボランティア活動を進めていったのである。これらの交流活動が積極的にできたのも、指導と児童の安全の双方を分担できる、複数担任の配置によるものであった。

また、児童による『相手の役に立つ体験』の積み重ねは、自分の役割や力に自信が湧き、自己有用感が啓発されて、班の編成替えや環境の変化にも自信を持って対応できるようになり、いわゆる中1ギャップも減少したことを、中学側・保護者側から確認されている。

2.授業改善による児童の学ぶ意欲の向上

複数担任の存在は、学級経営から学習指導方法にも変化を与え、TT指導・つまづき指導・個別の発展指導から、更に新たな指導法を生み出し、学力向上に寄与している。

【1】多様な活動を効果的にみとる1年生の協力教授

おうちの仕事の指導分担表 (表の中の数時は参加児童数)

|

1組担任指導 |

1組副担任指導 |

2組担任指導 |

2組副担任指導 |

|---|---|---|---|

洗濯物たたみ:7 |

お風呂掃除 1組:9 |

床掃除:5 |

配膳 1組:5 |

洗濯:1 |

お風呂掃除 2組:11 |

トイレ掃除:2 |

配膳 2組:5 |

布団たたみ:5 |

水やり:3 |

食器洗い 1組:6 |

|

赤ちゃんの世話:2 |

|

靴の片付け:2 |

食器洗い 2組:6 |

マッサージ:1 |

|

|

|

1年の複数担任(担任・副担任各2)が、分担して個々の児童の活動に対応できる場を作り、効率的な指導をした。生活科「おうちのしごと」は、夏休みのお手伝い体験を発表する学習活動である。1年児童の特質からみて、活動型の授業を展開して興味の持続を図る必要がある。しかし、家庭での仕事は多岐にわたり、それを再現する場や活動の時間を十分与えるには一斉指導は困難である。そこで教員4人が仕事の種別で指導を分担することで、児童が発表したい『家の仕事』を再現することができるようにしたのである。

この協力教授は、その後、栄養職員・養護教諭・副校長等の協力で、もっとグループを細分化し、同時に再現活動ができる内容に高まっていったのである。

【2】二人の教員が分かれて対抗するディベート活動や運動競技

担任一人の授業では、担任はディベートでは判定役に、ボール運動やリレー走では審判になることが多い。複数担任では児童のチームに分かれて入り、児童と同じ立場、同じ目線で勝つための作戦を考えたり、練習したりできる。この担任参加型の学習活動は、普段よりも深く考えたり準備したりすることに発展し、学習をより深めることに繋がった。

また、児童が判定役や審判を行うことで、「ディベートは先生の回答は2回まで」「ドッジボールでは先生はパスだけ」といったような新ルールを児童が考え出す発展もあった。

【3】複数の担任のロールプレイによる理解

落語家の『間』に学ぶ巧みな話術で説得力を高めることは、教員の研修の課題であった。

複数担任ではこの話術を更に上回る伝達の手法として『漫才師の掛け合い』を生かした手法とか、劇化したセリフ回しの効いた表現方法まで考えることができた。

3人の担任・副担任によるロールプレイ(4年国語)

これは、4年国語科『グループ内の話し合いの進め方』を指導する授業である。1・2組担任と副担任の3人によるロールプレイで、3人が異なる意見を提示した。この複数担任による掛け合いでは、(1)話し合いのルールを無視したA担任の発言に、児童が厳しく反応し、(2)いい加減な妥協で済まそうとしたB担任の発言にも、非難の声が上がった。

一人の指導者では、正しい話し合い方を『指示』や『注意喚起』で行い、児童は指示に従う『受け身の理解』となり易い。しかし3人漫才の掛け合いでは、留意点を発見させたり、気づきを発表させて全体で確認する等の、新たな学習の手法をとることができた。

【4】指導者の能力を活かした授業展開の計画

次表は、コンピュータに強い2組担任の技能を活かし、写真指導には退職校長をゲストティーチャーに招き、担任・副担任による協力教授のプランである。複数担任制による連携協力指導の日常化は、外部講師の活用もスムーズで教員の指導力も鍛えられている。

1 国語一次 |

アップとルーズ |

(1組担任中心で指導) |

2 総合の時間 |

デジタルカメラの使い方 |

(2組担任の能力活用) |

3 写真教室 (放課後:自由参加) |

(外部講師による実習:担任補助) |

|

4 国語二次 |

4年1組からの発信 |

(複数担任による指導) |

5 総合時間 |

写真撮影活動 |

(外部講師・複数担任による分担指導) |

6 国語三次 |

個人作品を作ろう |

(複数担任による個別指導) |

4年国語科・総合時間の接続学習『写す材料の選び方を考えよう』より

家庭との連携を深める成果

複数担任は、家庭との連絡を密にし、児童の良さを多面的に捉えて共感を得易い。

【1】家庭連絡帳、保護者との緊急対応を可能にした複数担任制

1年生の宿題プリントによる情報交換の他に、家庭連絡帳での質問や訴えには、下校時までに記入して回答することができる。また、授業中に訪問されて児童の学習管理に苦労することも少なくなり、必要なら授業中に抜け出して回答の電話もできる。この的確な素早い対応は保護者の不信感を生じる隙をあたえないことにもなっている。

このことは、モンスターペアレンツを生むきっかけを作らないことにもなり、誠意ある丁寧な回答と、冷静に受け止める情報伝達が増え、保護者の信頼を高めたのである。

【2】『チーム医療』の考えで児童の実態分析と『褒める指導』の増加

複数担任制導入に当たって芝小は、『チーム医療の考えに立つ児童理解』を進めた。この『チーム医療の考えに立つ』発想は、副担任を担任の下請け的な立場にしないで意欲と責任感を助長する配慮であったが、教員全体が幅広く情報を集めて児童を理解する姿勢を生んだことが大きかった。特に前年度担任・音楽図工専科・養護・栄養士・学童擁護主事など、学校関係者による全ての観察や判断を生かし、保護者や地域の人の情報も貴重に扱う姿勢を強めてより確かな判断ができると、保護者の共感を得るものになったのである。

そしてその情報の多くは児童の善行、優しい行動、感謝の言葉などのため、個々の児童を褒める機会が増え、更に安定した学校生活の実現に寄与することになったのである。

【3】保護者の安心を高めた『学校選択希望者増加』の成果

この結果、都心区の港区では児童数が減少する中で、他校に比べ芝小を選択する家庭が増加し、最近では抽選になるまで人気を高めるようになっている。

| 年(毎年11月末頃) 平成 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 芝小学校 | 区域内入学予定者 | 15 | 22 | 35 | 43 | 32 | 55 |

| 区域外入学希望者 | 11 | 36 | 39 | 43 | 64 | 63 | |

| 計 | 26 | 58 | 74 | 88推選 | 96推選 | 118推選 | |

最終公表時の入学希望者数の推移 みなと教育ネットより

5.教員の資質向上への成果

複数担任制の成果を、教員の資質向上の観点からまとめてみよう。2項・3項で取り上げた学級経営力・学力指導力以外の点からの分析である。

【1】日常的な授業公開と、指導の補完による確かな授業の自己評価

複数担任制は、(1)授業の日常的な見せ合いが緊張を生み、(2)連携のための事前打ち合わせが学習計画の検討を密にし、(3)実践的な反省・評価が教員間の相互啓発となっている。

この教員間の計画検討・反省評価の積み重ねこそ、指導力向上の源となっている。更に、(4)学級担任王国的な独りよがりが打破され、(5)児童情報を共有し連携した指導が行われて、(6)学校として統一性と安定感のある運営が展開されるようになったのである。

【2】チームワークの向上が齎す信頼関係の深化と人間性の向上

- 児童をみとり、その情報の交換がより深く多面的に理解することができたこと。またこの繰り返しが、自己の児童の理解力の向上に繋がっていると自覚でてきたこと。

- 一人での対応から複数での指導は、仕事量の削減感はないが、より理想的な児童へのサービスができる点で、充実感のある指導が実現して、満足感に溢れていること。

- 個々の教員が抱える教員の教室不在に対する不安が減少し、安心・安全を保証する指導体制への自信となり、更に保護者の信頼が得易くなったこと。

- 協力教授の指導法を学び、複数の担任がいなくても、校内の教職員、地域ゲストティーチャーを活用する指導法に、自信と改善への手掛かりを理解できたこと。

- 授業研究など授業公開と厳しい評価をし合う体験は、学校に切磋琢磨の風土を生み出し、そこに勤務する充実感を自然に持つようになってきたこと。

上の表は、平成21年4月実施の文部科学省全国学力・学習状況調査で、学校質問紙による教員の回答である。芝小教職員は、児童への対応、教員研修成果を認め自負している。

6.複数担任制が齎すプラス面・マイナス面

複数担任制は、多くの教育効果と課題をもっている。実践校をはじめとする区内校長等からの聞き取りを元にまとめてみた。

【1】管理職(副校長)の生き甲斐を増す役割

複数担任制は、正副担任のコンビの妙が効果を高めている。このことは、校長・副校長に新たな学校経営の役割と夢を与えるものである。特に副校長には、講師の折衝、人材発掘、教職員の人間関係に精通等が求められていて、一層の経営期待が高まるのである。

『ベテラン教員には、経験の少ない若手の副担任を当てる』『若い意欲的な担任には、経験豊富な副担任を当てるか、一緒に悩みを考える意欲的な若い副担任を当てる』『高齢女性担任には、体力と行動力のある若い男性を副担任とする』などの理想的なコンビを生み出す経営の実現を、副校長の大きく期待されるのである。

【2】ベテラン教員に生き甲斐を持てる学校へ

年配者故に、最近の児童の急激な意識変化や、唐突な集団行動へ対応できず、止むなく退職に追い込まれてしまうベテラン教員が多い。

年配者故に、最近の児童の急激な意識変化や、唐突な集団行動へ対応できず、止むなく退職に追い込まれてしまうベテラン教員が多い。

【3】教員養成のインターン的機能を高める

東京都の新規採用教員には講師等何らかの教職経験者が多いという。「教員免許の取得が即教員なのか」という職場の批判があるように、新採を定数内で受けとる学校の悩みは大きい。しかし、「未経験者の真摯な教職への姿勢の方が捨て難い魅力がある」という声もある。「子どもへの深い関わり方や実態に即した指導の創意工夫への熱意は、長期に渡る実践観察がないと的確な評価もできない」という意見もある。

東京都の新規採用教員には講師等何らかの教職経験者が多いという。「教員免許の取得が即教員なのか」という職場の批判があるように、新採を定数内で受けとる学校の悩みは大きい。しかし、「未経験者の真摯な教職への姿勢の方が捨て難い魅力がある」という声もある。「子どもへの深い関わり方や実態に即した指導の創意工夫への熱意は、長期に渡る実践観察がないと的確な評価もできない」という意見もある。

【4】新たな教授法を発信する『研究校』と指導主事の役割

複数担任制の研究校は、多様な協力教授法・学級経営法を開発し発信する先進研究校的な役割も生じる。TTを初めとする協力教授、合同授業や習熟度別授業などの連携指導、多様な発想の児童や様々な対応を求める家庭が増える中での学校の組織力で当たる実践研究などの成果の発表も期待される。また、生命科学・発達科学への進歩への対応、IT化する授業や電子黒板など教育機器の向上に即した指導法開発も期待される学校となろう。そこで、できれば専任的に当たれる指導主事を、この研究校に副担任として配置されることを望んでいる。研究的な仕事のできる指導主事の配置は、学校にとっても指導主事にとっても有効であり、新たに指導主事の活躍する場とも生き甲斐ともなると思われる。

【5】複数担任制の課題1(限りある教育予算の中で)

『教育活動は最大の消費で最高の生産を』と言うが、多くの教員を投入して効果が生まれる反面、次の課題も生じてくる。そこでこのマイナス面の解決も課題となる。

- 当初から複数担任制の指導態勢の中にいると、担任のコンビに頼り過ぎた指導になり、究極は一人で集団の教育を完遂する指導力に身につける意識が薄れること。

- 特に副担任が固定化すると、常勤担任への遠慮もあって、指導が後手に回り、責任の希薄化、担任への頼り過ぎなど、人間の弱さが表に出てしまうこと。

- 手厚い児童への対応は、逆に学校に全てを頼り切る保護者も出現し、教育にかける予算の有効利用の観点や公費の適正な配分からみて、人的措置の限界があること。

【6】複数担任制の課題2(やはり正規教員の確保の中で)

先行実施の港区の複数担任制も、副担任の区費採用講師は週35~40時間の勤務である。

これは授業時間中副担任の勤務が確保されても、その後の打ち合わせの時間はない。これではコンビとしての工夫も連携もおぼつかない。年間採用講師は長期休業中の勤務を振り替えて放課後に当てられるが、多くは講師のサービスに委ねられているのである。 課題1の(2)の副担任の消極性を打破し、教育成果を高めるには、正規教員の定数増による副担任の確保が第一に望まれるのである。