教育研究グループ支援(研究成果報告)

研究の概要

担任とALT(外国人英語講師)との英語コミュニケーション体験活動

第1学年英語活動指導案

平成22年9月27日 5校時

第1学年2組 児童数25名

指導者 T1 今井 彩

T2 Sean Laurie

低学年分科会メンバー

福原 聡子 髙久 尚子 米 栄美 髙橋 雄介

1 単元名 数で遊ぼう

2 単元のねらい

-

数を伝え合う活動を通し、友達やALTと楽しくコミュニケーションを図る。

(コミュニケーションへの関心・意欲・態度) -

数を身振りや英語で伝える。

(コミュニケーション能力) -

英語での数の言い方に興味をもつ。

(言語や文化に対する関心・意欲・態度)

3 単元の主な評価規準

-

数を伝えたり、友達やALTが選んだ数を聞いたりする活動を楽しんでいる。

(コミュニケーションへの関心・意欲・態度) -

数を身振りや英語で伝えたり、友達やALTが伝えたい数を聞いたりしようとしている。

(コミュニケーション能力) -

英語での数の言い方に興味をもっている。

(言語や文化に対する関心・意欲・態度)

4 語彙・表現

-

語彙

(あいさつ)

Hello good morning good-bye see you thank you

(数)

one two three four five six seven eight nine ten

(指示)

start stop stand up sit down listen watch look at repeat

please Here you are. make a circle etc. -

表現

What number?

5 教材・教具

絵カード ネームカード CD おはじき

6 研究主題との関連

|

低学年の目指す児童像

|

(1)単元について

英語での数の言い方は、日常生活でも耳にすることが多い。多くの児童にとって親しみやすい数を取り入れることで、楽しみながら歌やゲームに取り組むことができると考えた。

本単元では、英語での数の言い方を知り、ALTや友達に聞いたり伝えたりしようとするコミュニケーション活動の場を多く設定した。 同じ表現を繰り返し使って楽しみながら活動に取り組ませることで、すすんでコミュニケーションを図ろうとする児童像に迫りたい。

(2)単元のねらいに迫るための手だて

-

日ごろの活動

朝や帰りに英語であいさつをしたり、簡単な英語を使ったゲームなどをしたりして英語によるコミュニケーションに親しみをもたせる。 -

活動の工夫

児童が楽しみながら取り組めるように歌やゲームを多く取り入れる。 -

ALTとHRTの連携

児童が楽しんで活動できたか、授業ごとに振り返りをし、次時の活動案の改善を図る。

(3)児童の実態

明るく素直で、挙手をして自分の思ったことを発言する児童が多い。何事にも進んで取り組み、自分の気持ちを、表情や身振り豊かに表現する児童が多い。また、友達と関わることが好きで、休み時間には男女隔てなく一緒に遊ぶ姿が見られる。クラス全員で行うゲームなどが大好きである。

一方、初めてのことには自信をもてずに、恥ずかしがる傾向がある。そこで、2学期に入ってから、朝の歌に英語の歌を取り入れたり、英語のあいさつやじゃんけんをしたりして、英語に親しみをもてるようにしてきた。また、約束事をしっかりと守り、みんなが楽しめる雰囲気を作るよう指導を続けている。

英語を使ってのコミュニケ―ションが楽しいことを知り、すすんでコミュニケーションをしようとする態度を育てていきたい。

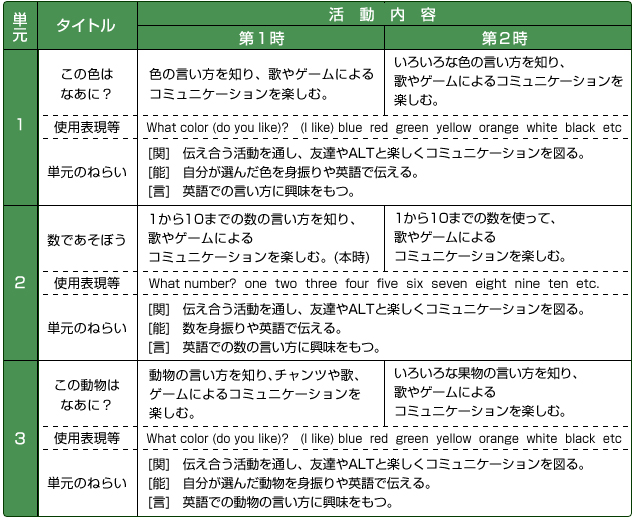

7 年間活動計画(6時間)

※学校教育法施行規則に示されている授業時間外、1単位時間を45分とする。

[関] コミュニケーションへの関心・意欲・態度

[能] コミュニケーション能力

[言] 言語や文化についての関心・意欲・態度

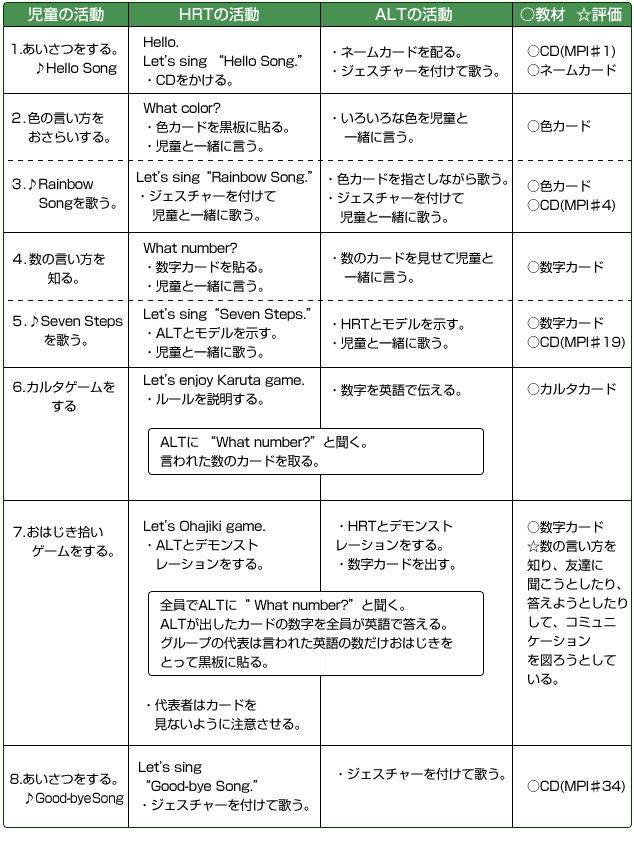

8 本時の活動

(1)本時のねらい

-

数字の言い方を知り、歌やゲームによるコミュニケーションを楽しむ。

(コミュニケーションの関心・意欲・態度)

(2)本時の展開 (1/2)

【研究協議】

-

分科会報告

今年度は、集中力を持続させることと、ルールを守らせることを徹底した。事前授業では机を片付けて実施したが、本時では机を配置したまま落ち着いて活動でき、なおかつ楽しめるものを取り入れた。 以前は絵本「Brown Bear」を読んでいたが、児童が興味をもって楽しむことができなかったため、読むのをやめた。 5時間目の授業だったが、今井先生が児童をよくほめながらしっかりと活動できた。 -

自 評

<HRT>

半数以上の児童が本時のねらいを達成することができたのではないか。最初は声が小さかったが、どんどん出るようになっていった。最後まで集中できず、活動に飽きてしまった児童がいたのは残念だった。 おはじき拾いゲームは、ルールの徹底が難しかった。日本語で言ったり、反則したりする児童が見られた。多くの先生方が見に来ていたため、舞い上がってしまったこともある。そのように、個別指導が必要な児童への対応が今後の課題である。

月曜日の5時間目だったが、児童はよくがんばっていた。 -

協 議

<2.4の活動について>- 色カードのパープルとグリーンがわかりづらかったようなので、作り直した方がいい。

- 数字カードの数字は、算数の教科書で習っている字がいいのではないか。

- カードの見せ方など、児童の集中力を持続させる工夫がされていた。

- Seven Stepsを、手だけでなく足も使ってやりたいという児童の声から、活動への意欲が見られた。

- カルタのお手つきなど、ルールの徹底をした方がいい。

- カルタを渡すときなど、児童同士で「Here you are.」「Thank you.」と言い合ったり、今井先生が声をかけたりしていたのがとてもよかった。

-

おはじきはみんなで数えてもよかったのではないか

→隣の学級でやったときに中だるみの状態が見られたので、本時では最後のポイントだけみんなで数えることにした。 - 班の中で助け合い、みんなが丸をもらえるような声かけや工夫があると、ゲームの中でもコミュニケーションがとれたのではないか。

-

おはじきの色を隣の列と変えた方がいいのではないか。

→色や数を確認して、可能であればそのようにする。 - 数字を1回聞いただけで、前に出ておはじきをはってくる、という活動が上手にできていたのはすごいこと。今井先生のほめ方も上手だった。

- 「Here you are.」「Thank you.」の声がしっかり出ていてよかった。

- 先生が児童の様子をよく見て、ほめていたのがよかった。

- 児童が最後まで集中して取り組めるように活動の工夫がされていた。

- ネームカードを首から下げると気になってしまうので、代替できるものを検討したい。

- 数を数える機会がたくさんあり、反復できたのがよかった。

- 児童同士で英語を使う活動がもっとあるとよかった。

- 机の有無など、場の設定が児童の実態に合っていてよかった。

- 1年生から英語活動を行っている児童が高学年になったときのカリキュラムのあり方について、講師の中山先生に伺いたい。

(4)講師講評

講師 目白大学 教授 中山 博夫 先生

<授業について>

- 今までのことを生かして、慣れた様子で活動していた。ALTとの連携も取れていた。

- 先生がすぐにほめていたのがよかった。

- 外国語に慣れ親しむのは、外国語を使って遊ぶ、という感覚でいい。楽しく体を動かせる活動がいい。

- 環境がよかった。「話し方」「聞き方」の掲示物など、普段からそのような環境ができている。

- 「1から5までの数字で足し算の問題を作ってごらん」という活動を取り入れると、自分の作った問題を伝えよう、というコミュニケーションが生まれる。

- チャンツや歌など、「楽しんだ」というということを一緒に感じられるような活動がいい。

- 外国語活動は、できるだけ早く始めた方がいい。色々な外国語があるということや、英語だけが外国語ではないと知ることも大切である。ビデオ教材を使うのもいい。

- 低学年においては、母語の指導を大切にする。外国語活動の成果が母語にもいい影響を与える。