教育研究グループ支援(研究成果報告)

研究の概要

担任とALT(外国人英語講師)との英語コミュニケーション体験活動

Ⅰ 研究の概要

1.研究主題

|

心豊かに 積極的にコミュニケーションを図ろうとする子供の育成 |

2.主題設定の理由

社会や経済の国際化は進展している。自国の中だけで生きていくばかりでなく、異なる文化の共存や発展に向けて国際協力が求められる時代といえる。また国際的視野で教育を考え、小学校段階から外国語(英語)教育を実施する国が増えている。このような背景からも国際社会の中で日本人としての誇りをもち、たくましく生き抜く人材が、社会から要請されている。

成20年3月に告示された新学習指導要領では、第5・6学年に年間35時間の外国語活動が新設され、平成23年度からは全面実施される。このことからも外国語教育に対する社会性な必要性がいかに大きいものであるかがうかがえる。

また、少子化や人間関係の希薄化が進み、適切な友達関係が結べない子供たちが増えている。本校児童の様子を見ても、日常生活の中でも何気ない友達同士のかかわりの中で諍いが起きてしまうことがしばしば見受けられる。これは、互いの思いを伝え合う力が不足していると考えられる。まして、外国の人と思いを伝え合う経験は少なく、上手にかかわることはなかなかできない。これまで、年間に数回来校するALTとの活動を通して、歌ったりゲームをしたりする経験はあるが、外国の人と話すのを躊躇する児童もかなり見られる。その理由として、「うまく英語を話すことができないから」があげられる。つまり、外国の人と話すためには、きちんとした発音や文章で英語を話さなければいけないという児童なりの思い込みがあり、その思い込みを取り除く必要があることが分かった。英語を使うことは、コニュニケーションの手段であって目的ではない。英語によるコニュニケーションの楽しさを体験し、どんな場面においても誰とでも思いを伝え合うことができる児童を育てたいという願いから、平成20・21年度の2年間、本主題を設定し、研究に取り組んできた。

本校では、20年度、ALTと担任の役割分担を明確にした。授業時間における担任の役割は、①英語活動案の作成、②授業を進める、③日頃の児童理解、④評価(自己評価、相互評価)であるとし、さらに②の授業を進める上での6か条を明確にした。①授業に挨拶、②活動の切り替え、③担任自ら活動に参加、④児童のサポート、⑤児童の指名、⑥ALTの英語を訳すのではなく補助するというものである。さらに、21年度には、平成23年度から実施される外国語活動を推進するために、年間活動計画を確立し、ALTと担任で進める時間、担任だけで進める時間を明確にし、活動内容を工夫した。担任とALTがそれぞれの特性を生かし、「楽しい」「またやりたい」「話したい」「言いたい」と児童が思える教材や授業パターンをつくりあげてきた。

今年度は、この2年間の研究の検証をねらいとし、本主題を設定した。

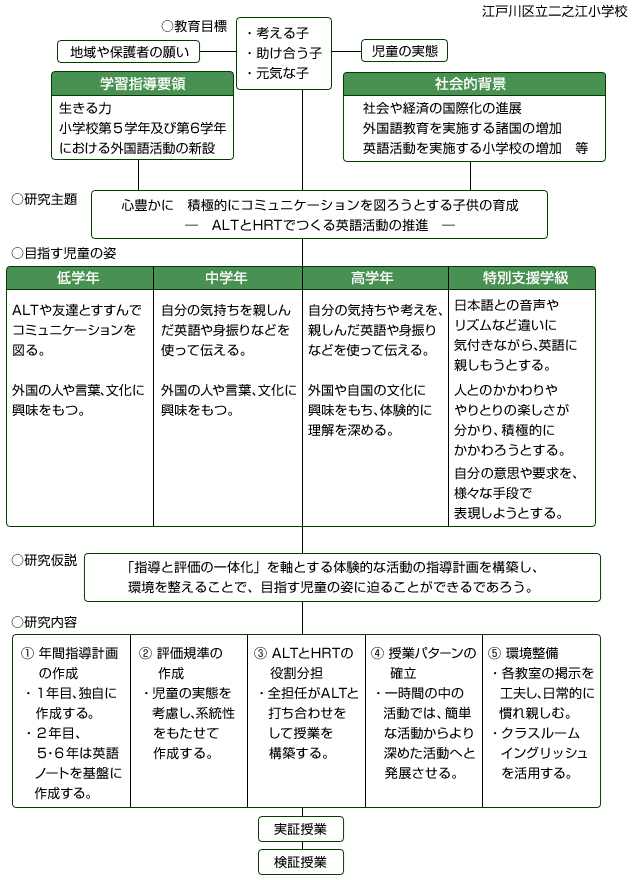

3.研究構想図

4.研究経過

| 日程 | 会議 | 内容 |

|---|---|---|

| 4月6日(火) | 研究推進委員会 |

|

| 4月26日(月) | 研究全体会・分科会 |

|

| 4月30日(金) | 研究推進委員会 |

|

| 5月28日(金) | 研究推進委員会 |

|

| 6月11日(金) | 研究推進委員会 |

|

| 6月21日(月) | 研究全体会 |

|

| 7月2日(金) | 研究推進委員会 |

|

| 7月5日(月) | 研究全体会 |

|

| 9月8日(水) | 研究推進委員会 |

|

| 9月27日(月) | 研究全体会 |

|

| 10月22日(金) | 研究推進委員会 |

|

| 10月25日(月) | 研究全体会 |

|

| 11月24日(水) | 研究推進委員会 |

|

| 11月29日(月) | 研究全体会 |

|

| 12月10日(金) | 研究推進委員会 |

|

| 12月13日(月) | 研究全体会 |

|

| 12月22日(金) | 研究推進委員会 |

|

| 1月12日(木) | 研究全体会・分科会 |

|

| 2月10日(木) | 研究推進委員会 |

|

| 2月28日(月) | 研究全体会 |

|

| 3月4日(金) | 研究推進委員会 |

|

| 3月9日(水) | 研究全体会 |

|

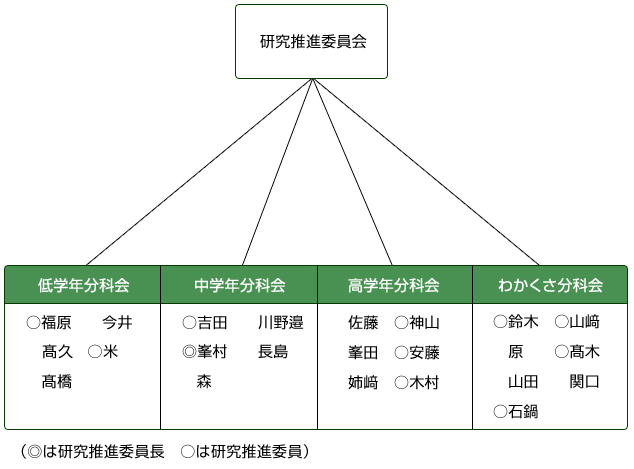

5.研究組織

<各学年分科会 (低・中・高・わかくさの4分科会)>

各学年の児童の実態に合わせて、活動案を作成し英語活動を行う。

Ⅱ 研究の実践

Ⅲ 研究の成果と今後の課題

【成果】

- 昨年度までの指導案や教材を活用したことで、活動内容の検討に時間をかけ、改善を進めることができた。

- HRTの英語活動への苦手意識が薄れ、ALTと効率よく打ち合わせた内容をスムーズに進行できるようになった。このことが、児童の活動にリズムをもたせ、45分を楽しみながら、また集中しながら過ごすことができた。

- 歌やチャンツ、ゲーム、絵本など選択幅が広がり、児童の実態に合わせた活動内容を計画できるようになった。また、それらの活動に児童が意欲的に、楽しんで参加している様子が毎回見られた。

- 昨年までに培われた外国語活動に対する親しみが生かされ、児童が互いに英語やジェスチャーでコミュニケーションをし合う場面が多くみられるようになった。

- 発達段階に応じたふりかえりカードを使用したことで、活動後に達成感や満足感を味わわせることができた。また、HRTも次時での的確な支援を計画しやすくなった。

【課題】

- 来年度、外国語活動の完全実施となる高学年以外は、どのように活動の時間を確保していくか、またどれだけ時間数をとっていくか十分に検討する必要がある。

- 集団参加や活動のきまりを理解することが苦手な児童に対する効果的な支援のあり方を研究していく。

- ゲームの勝ち負けだけにこだわらずに楽しむことのできるゲームやルールの改善をしていく。

- 児童同士がコミュニケーションを図る場面を増やしていけるよう活動内容を検討していく。