教育研究グループ支援(研究成果報告)

研究の概要

担任とALT(外国人英語講師)との英語コミュニケーション体験活動

第5学年英語活動指導案

平成22年6月21日 5校時

第5学年2組 児童数27名

指導者 T1 神山 直美

T2 Sean Laurie

高学年分科会メンバー

佐藤 文久 峯田 千恵美 安藤 淳一 姉崎 英夫 木村 由希

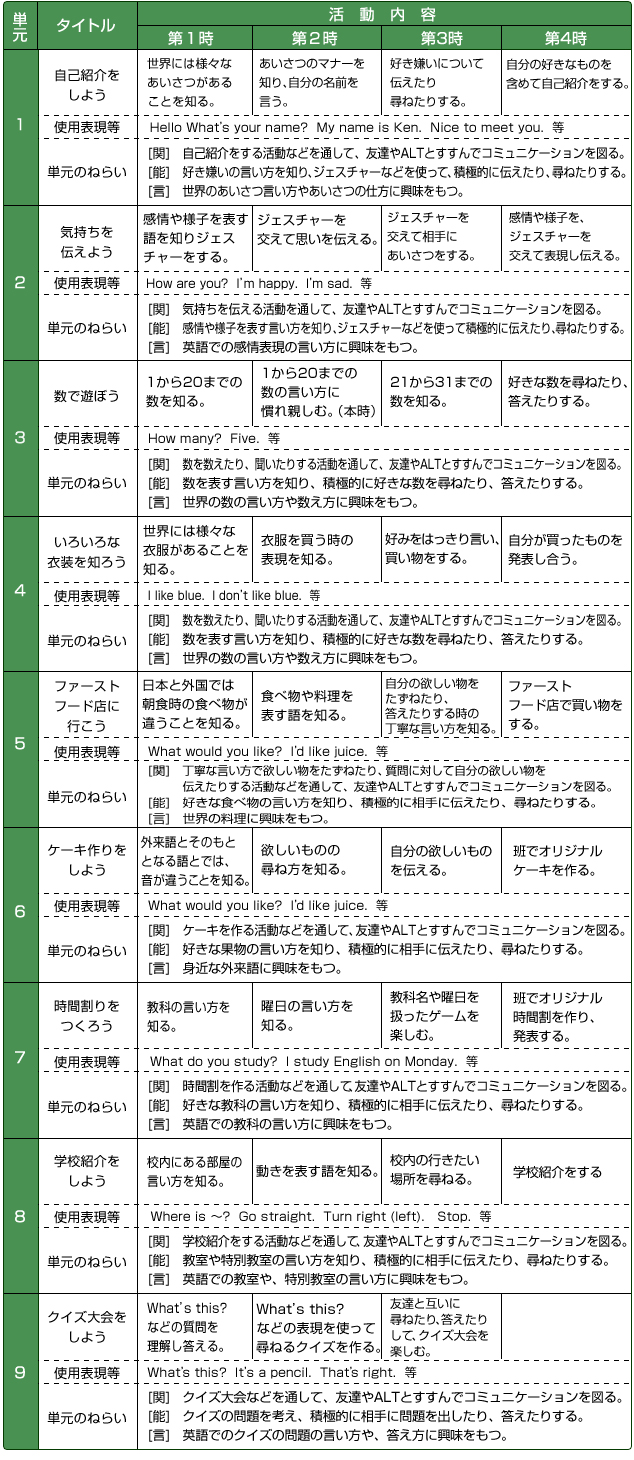

1 単元名 単元名 数で遊ぼう

2 単元のねらい

-

数を数えたり、聞いたりする活動を通して、友達やALTと進んでコミュニケーションを図る。

(コミュニケーションへの関心・意欲・態度) -

数を表す言い方を知り、積極的に好きな数字を尋ねたり、答えたりする。

(コミュニケーション能力) -

世界の数の言い方や数え方に興味をもつ。

(言語や文化に対する関心・意欲・態度)

3 単元の主な評価規準

-

ゲームやチャンツなどの体験的な活動を通して、友達やALT、HRTとの会話を楽しんでいる。

(コミュニケーションへの関心・意欲・態度) -

尋ねられたことに対して、自分の考えをもち、英語表現や身振りを使って伝えようとしている。

(コミュニケーション能力) -

○ 英語による好きな数の聞き方、答え方を知ろうとしている。

(言語や文化に対する関心・意欲・態度)

4 語彙・表現

-

語彙

(数字)

ne two three four five six seven eight night ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty-one twenty-two twenty-three twenty-four twenty-five twenty-six twenty-seven twenty-eight twenty-nine thirty thirty-one -

表現

What number do you like? I like ~

5 教材・教具

数字カード(1~31) ビンゴカード CD CDプレーヤー 英語ノート1 振り返りカード

6 研究主題との関連

|

高学年の目指す児童像

|

(1)単元について

「数」は日常の様々な場面に頻繁に出てくるものである。児童はこれまでに1~20の数え方に触れたことがあるので、本単元では、そ の定着を図り、さらに31までの数え方を取り上げる。すでに活動した、好きなこと(もの)の尋ね方のフレーズを使い、たくさんのゲームを通して数に親しめ るようにしたい。また、ALTと一緒に今日の日付を言う練習することで、日付の言い方が数の数え方と似ていたり、少しだけ違っていたりすることに気付か せ、数への興味・関心を高めたいと考える。

(2)単元のねらいに迫るための手立て

-

活動の工夫

必要なフレーズを絞り込み、同じ表現を使って、様々なゲームに取り組むことで、自信をもって活動に取り組めるようにする。 -

ALTとHRTの連携

児童にどのような力を身に付けさせたいかを明確にし、ALTとHRTで協力して活動を考える。

児童の普段の様子をALTに伝えておくことで、個別に支援しやすい環境をつくる。 -

振り返りカードの活用

授業後は、ねらいを達成することができたかどうかについて、振り返りカードに記入させ、次時の活動案の改善を図る。

(3) 児童の実態

素直で活発な児童が多い。英語活動にもとても積極的に取り組んでいる。特に、パートナーを見つけてインタビューをする活動を気に入っていて、楽しそうに活動している。しかし、パートナーを自分から見つけられず時間が過ぎてしまう児童もいるので、支援が必要である。 数の言い方については、4年生でも「数で遊ぼう」の活動をしているので、さらに親しめるように、数の必然性を感じさせる場面を少しずつ増やしていきたい。また、児童がコミュニケーションを楽しむ活動を通して、他者理解の心を育てていきたい。

7 年間活動計画(35時間)

※学校教育法施行規則に示されている授業時間外、1単位時間を45分とする。

[関] コミュニケーションへの関心・意欲・態度

[能] コミュニケーション能力

[言] 言語や文化についての関心・意欲・態度

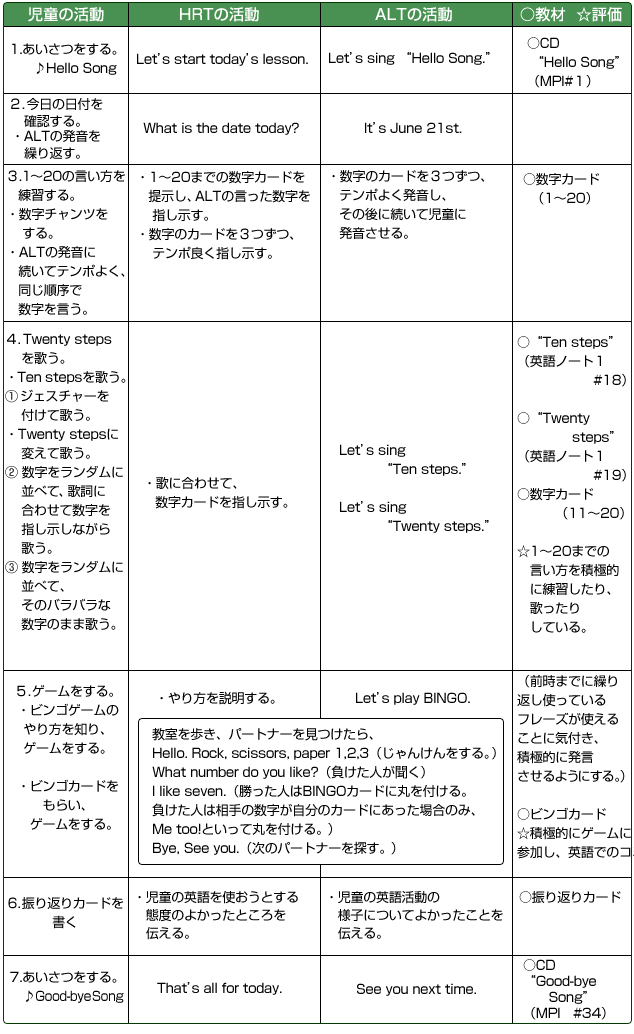

8 本時の活動

(1)本時のねらい

- 1~20の数の言い方に慣れ親しむ。(言語や文化についての関心・意欲・態度)

- 好きな数を相手に聞いたり、自分の好きな数を相手に伝えたりする。(コミュニケーション能力)

(2)本時の展開 (2/4)

【研究協議】

-

分科会報告

昨年度までの研究の成果を継続した形で取り組んだ。かなり緻密な計画が出来上がっている。それを如何に継承していくのかが課題だと考える。そういう意味で今日の授業をこの1年間の土台にしていただきたいと思う。本日の手立てとしては、以下の通りである。

- 自信をもって活動に取り組ませるために、同じ表現を様々な場面で使う。

- 効果的な振り返りカードの活用。

-

自 評

<HRT>

児童が昨年も英語活動を経験してきたことを受けて、今年もその流れで子どもの実態に合わせて指導案を考えたつも りでいたが、児童達の中では活動内容に対して思ったより難しいと言う声が上がり、指導者側として戸惑った。難しいという思いを無くすために、活動の中では 繰り返し慣れ親しませた部分があった。しかしジェスチャーを付けてTwenty Stepsを歌う活動やビンゴゲームは、またやりたいと言うくらい楽しむことができた。 -

協 議

<2の活動について>- 鳴き声クイズから活動を展開したことが、児童の意欲を引き出すことにつながり大変よかった。

- すぐに反応が返ってくる子供たちなので、鳴き声クイズをもう少し多く取り上げた方がよい。

- 数を数えるときテンポがとてもよかった。

- 広いスペースを考えて、もっと動きがあってもよかった。

- 偶数奇数など算数で学習したことを活かしたのはよかった。

- 奇数にカードが換えられるとき、自らワン・スリーと言っていた児童に意欲を感じた。

- 20から逆に数えるとき、難しいと言っていた児童も、嫌な顔ではなく、進んで数えたいと言った姿に意欲を感じた。

- 児童自らダンスをアレンジするのは楽しくて良いと思う。

- 積極的に関わってくる児童がいたが、そういう姿こそ興味関心がある姿だと思った。

- 今日の学習の復習にもなってよかった。

- 活動の前に、数字を言ったり、ビンゴの前にWhat do you like?の練習があったからビンゴの活動ができたと思う。

- ゲームは楽しく取り組めたが、Good byeの言えない児童が見られた。

- 音楽、ダンスなど様々な活動を通して慣れ親しんでいた。

- 全体としてテンポがよかった。またALTのリアクションで興味関心がとぎれずに活動できた。

- 振り返りカードは児童にとってやりやすいと思った。

- ビンゴ終了のカウントダウンを児童自らしていたのは、学習のルールの定着としてよかった。

- 英語での全体指示でも児童は十分活動に取り組んでいた。

-

(4)講師講評

講師 目白大学 教授 中山 博夫 先生

<授業について> - いろんな身体を使っての活動があったが、何故そのようにするのかというと、コミュニケーションは、体験活動を進めることが大切であって、言語のスキルの学習ではない。そういうことを考えると本日の授業はとても楽しかった。

- 外国語活動のねらいは、外国語に慣れ親しむ中でコミュニケーションの活動意欲を引き出すことだ。その意味で今日の展開の仕方は上手だった。HRTとALTの息も合っていた。

<講義>

『評価について』

- 評価は目標と一体になっていなければならない。

- 梶田叡一は、体験目標が大事であるといっている。それは人と人とのコミュニケーションの中では、感動をもつことを目指すべきだからである。した がって授業に於いても人と人が関わる楽しさを取り入れることが大切だ。コミュニケーションは人の繋がりを感じていくことが大変重要である。

- 外国語活動の目標における体験的理解とは、あくまで体験的理解であって、それは必ず知識的理解に繋がるものだ。だから英語を覚えさせなければ行けない!というのではない。

- 積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図ることは、児童の関心・意欲・態度に繋がっていくものだ。人と繋がっていくという態度を重視していくことだ。

- 外国語の音声や基本的な表現に親しませることは、表現・理解に繋がるが、細かくやる必要はない。たとえそこで児童が間違っても無理に直すことはない。楽しくやって体験していくことが重要だ。

- 英語を学習することで、国語ができなくなるということはない。

- 日本語はモノローグの言語と言われているが、それをダイヤローグの言語に変換していく必要がある。