教育研究グループ支援(研究成果報告)

研究の概要

担任とALT(外国人英語講師)との英語コミュニケーション体験活動

第6学年英語活動指導案

第6学年英語活動指導案

平成22年7月5日 5校時

第6学年2組 児童数20名

指導者 T1 安藤 淳一

T2 Sean Laurie

中学年分科会メンバー

峯田 千恵美 佐藤 文久 神山 直美 姉﨑 英夫 木村 由希

1 単元名 「時間を説明しよう」(4時間扱)

2 単元のねらい

- 友達とすすんでコミュニケーションを図る。

(コミュニケーションへの関心・意欲・態度) - 英語特有のコミュニケーションの仕方で伝える。。

(コミュニケーション能力) - 外国の文化について、自分たちと異なる点に興味をもつ。

(言語や文化に対する関心・意欲・態度)

3 単元の主な評価規準

- 自分の1日の生活を積極的に紹介したり、友達の発表を聞こうとしたりする。

(コミュニケーションへの関心・意欲・態度) - 時間の表現を用いて自分の1日の生活を紹介したり、友達の1日の生活を聞きとったりしよ うとしている。

(コミュニケーション能力) - 世界には時差があることに興味をもつ。

(言語や文化に対する関心・意欲・態度)

4 語彙・表現

- 語彙

(数字)

One, two…twenty, thirty, forty-five

(動作)

get up go to bed eat breakfast eat dinner eat lunch study ~ go to school take a bath, watch TV go home - 表現

What time is it ?-It’s ~. What time do you ~?.

5 教材・教具

プロジェクター パソコン 数字のピクチャーカード 生活を表すピクチャーカード 時計カード 世界地図 携帯電話 他の国の時刻が分かる時計 ビンゴカード CD

6 研究主題との関連

|

高学年の目指す児童像

|

(1)単元について

本単元では、時刻の言い方について学習する。導入で他の国との時差を扱うことで、時間というものに対して一面的な見方ではなく、「こちらが朝のときに夜の国もあるのだ」などと、世界に対して興味・関心を広げたい。また、普段学校では全員が同じ生活をしているが、家ではみんなが違う生活を送っている。自分の1日を紹介する活動では、一緒に学校生活を送っている友達がどのような生活を送っているのかを知ったり、自分との違いを認め合ったりしながら、興味・関心をもって聞く姿が期待できる。

(2) 単元のねらいに迫るための手立て

- 教具の工夫

インターネットで世界時計を見せ、リアルタイムを提示する。 - 導入の工夫

児童の目の前で外国の友達に電話をするという設定のスキットを通して、児童が外国との時差を身近に感じられるようにする。 - ALTとHRTの連携

児童にどのような力を身に付けさせたいかを明確にし、ALTとHRTで協力し合って活動を考える。

児童の普段の様子をALTに伝えておくことで個別に支援しやすい環境をつくる。 - ふりかえりカードの活用

授業後はねらいを達成することができたかについて、ふりかえりカードを活用して授業評価を行い、次時の活動案の改善を図る。

(3) 児童の実態

明るく元気で素直な児童が多い。仲が良く、男女関係なく遊ぶ姿も多く見かける。できる課題に対しては積極的に取り組もうとする反面、自分の考えを話すことが苦手である。また、一つのことに粘り強く取り組むことも不得手である。 英語活動においては、同じ活動の繰り返しでは飽きてしまい、歌やチャンツなどは声がほとんどでなく活発な活動がほとんど見られない。英語活動を通して、恥ずかしさを乗り越え授業中においても積極的に友達とコミュニケーションする能力を身に付けさせたい。

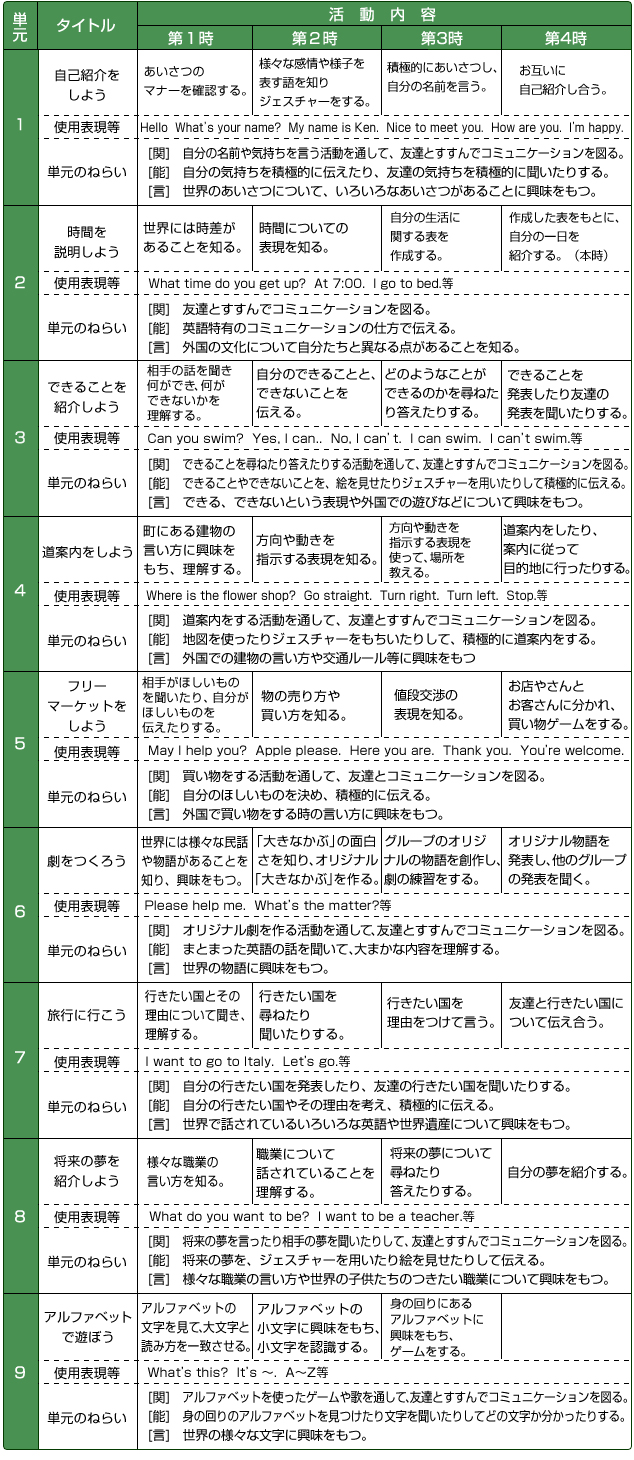

7 年間活動計画(35時間)

※学校教育法施行規則に示されている授業時間外、1単位時間を45分とする。

[関] コミュニケーションへの関心・意欲・態度

[能] コミュニケーション能力

[言] 言語や文化についての関心・意欲・態度

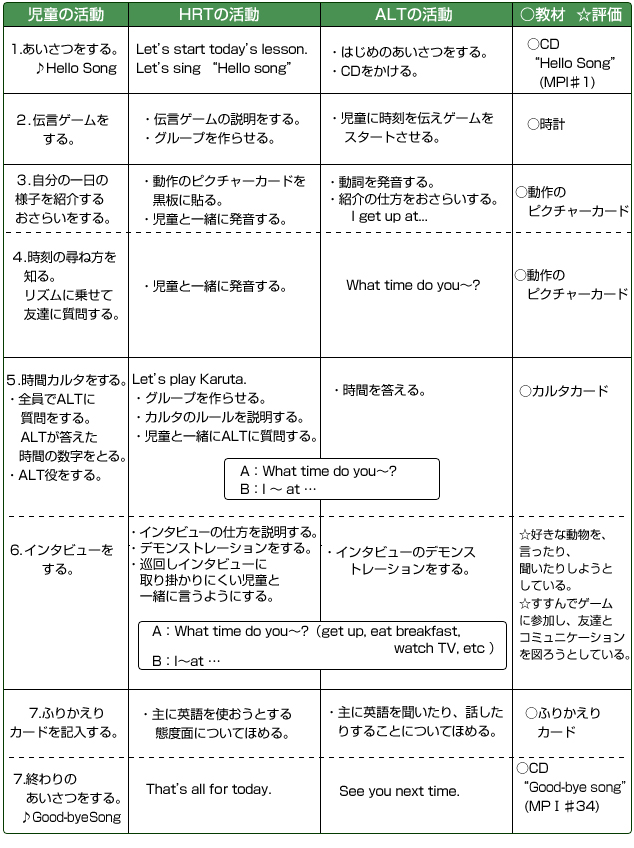

8 本時の活動

(1)本時のねらい

- 相手とすすんでコミュニケーションを図る。(コミュニケーションへの関心・意欲・態度)

- 生活表をもとに、自分の生活を紹介し合う。(コミュニケーション能力)

(2)本時の展開 (1/2)

【研究協議】

- 分科会報告

今年度は、昨年までの研究を検証することをねらいとしていたが、指導案通り本単元を4時間扱いで行うことは児童の実態として難しかった。 前回は、今日よりも声が出ていなかった。英語がわからないから自信がもてなくて、声を出せない。今日は、少しずつ自信が出てきて声も出せていた。どうしたらもっと自信をもち、声を出せるようになるのかを教えていただきたい。 - 自 評

<HRT>

児童の実態として、声が出ない状況がある。今日は、いつもよりは声が出ている方であった。指導案では、4時間の扱いだが、児童の実態に合わせて、指導案より3時間多く活動を行った。 1時目は予定通り活動でき、児童も「分かった。楽しかった。」という反応であった。2時の活動で、動作の単語を16個覚えることが難しいと思い、2回に分けて行った。3時目の動作の言い方が定着せず、よくわからないとの反応だったので、ALTとの活動後、HRTのみで2回行った。 -

協 議

<1の活動について>- 歌の時、声が出ていなかった。歌を変えたほうがいいのではないか。低・中・高校にあった歌を検討する必要がある。

- グループ対抗にすることで、答える必然性が出てよかった。2回目以降、一人ひとりに答を聞いていたのもよかった。

- 子供たちがよく覚えていて、フレーズをしっかり言えていた。

- 毎回、リズムに乗せて練習していたのか。リズムの難しさが付加されるのではないか。

- 言英語独特のリズムで練習できていたのが良かった。

→最初は、「やりにくいのでは?」と思ったが、音を大切にするためにリズムにのせてやった。その方が、子供たちの記憶も良くなった。

- ショーン先生の答える時間が様々で、子供たちがそれを聞き取ろうとする姿勢が見られて良かった。

- 「聞く・言う・取る」と活動が多く難しいのではないか。カルタだと絵を見て言わなくてならない。言えない子がカードを見ている間に、言える子が答えてしまってカードを取れないでいた。また、「数字・カード・カードの言い方」に気を配らなくてはいけないので大変。

- リズムに乗せて質問したり、答えたりすることのメリットとデメリットがあったのではないか。質問と答えのテンポが倍くらい速かったので、子供たちが混乱していたように思う。

- 多くの子が積極的にインタビューをしていた。インタビューをするための手立てが3,4,5の活動の中でよくとられていた。

- インタビューゲームで、子供たちの関わりが積極的になされていた。

- 質問を確認してからインタビューさせていたのが良かった。項目ごとに質問を確かめながら行っていたので、わからない子も確認をしながら質問をすることができていた。

- 全フレーズを質問しなくてはならないのか。What time do you~? の後半の部分は、絵カードを示して聞くのではいけないのか。

- Get up.とGo to bed.の二つに絞ってもよかったのではないか。

- Here you are. とThank you.の時、もっとアイコンタクトが欲しい。

(4)講師講評

講師 目白大学 教授 中山 博夫 先生

<授業について>

- 元気良くやってくれて頼もしかった。

- 安藤先生が「1回で単語を16個覚えなきゃいけないが、難しいので、2回で覚えるようにした。」と言っていたが、覚えなくてはいけないのか。中学校ではなく小学校なので「コミュニケーション」ということをおさえて欲しい。コミュニケーションは言語スキルではない。スキルにはしると、英語嫌いになりかねない。「英語嫌いをつくらない。」というところから始まっているので、『相手に伝わる英語』『コミュニケーションのための英語』と捉えていただければいい。相手と分かり合えるための手段、手立てと考えて欲しい。

- 高学年部会から、「自信が無い。はずかしい。」というのが出ていた。4年生までの英語は比較的やりやすく、ゲーム的なものを繰り返しても喜んでやる。しかし、高学年は難しいと思う。

- 恥ずかしいというのは、確かにある。普段の授業でも、「間違えると嫌だ。」「マルかバツか(正解主義)」というのが子供たちの中にある。大人の中にも、議論をしないという傾向があるが、これからは、いろいろな場面で議論をし合う必要がある時代になりつつある。「必要があれば相手と関わっていけるという力」をつけなくてはいけない。英語は、水槽の水位が高まり(input)それが溢れていく(output)ように、たくさん聞くこと(input)することで発話(output)になる。そのことをふまえてどんどんinputしていく必要がある。

- 子供たちはいろいろな可能性を秘めている。そのこと信じて活動していくことが大切である。

【成果と課題】

(1)成果

- ハロー先生との打ち合わせを十分に行うことで、活動内容や教具の吟味ができた。そのため、児童が活動を楽しむ姿が見られた。

- アイコンタクトのできなかった児童が半数以上いたが、相手に気持ちを伝える意思表示をするようたえず励ましたので、年度末にはほぼ全員ができるようになった。

- 振り返りカードの形式を改善し、満足度の表記がしやすく、かつ自由記述があったので、次回に向けての思いなどをみとることができた。

- コミュニケーションに必要なフレーズが長くなってきたが、手拍子を使ってリズムにのって発音できるようにした。そのため、児童が苦手意識を感じずに発声することができた。

(2)課題

- ハロー先生がいるときは、少しでも多くネイティブの発音を児童に聞かせられるよう、担任が役割分担をさらに認識する必要がある。

- ゲームの勝敗を意識するあまり、最後まで聞いたり答えたりすることがおろそかになった。ゲーム性をもたせつつ、コミュニケーションを図ることを中心とする活動内容を考えていく。

- すでに英語に親しみをもっている児童も多くいるので、さらに知的好奇心を引き出す活動を計画していく必要がある。