教育研究グループ支援(研究成果報告)

研究の概要

担任とALT(外国人英語講師)との英語コミュニケーション体験活動

第2学年英語活動指導案

平成22年10月25日 5校時

第2学年2組 児童数27名

指導者 T1 米 栄美

T2 Sean Laurie

低学年分科会メンバー

髙久 尚子 福原 聡子 今井 彩 髙橋 雄介 介

1 単元名 この食べ物なあに?

2 単元のねらい

-

自分が選んだ食べ物を伝え合う活動を通して、友達やALTとすすんでコミュニケーションを図ろうとしている。

(コミュニケーションへの関心・意欲・態度) -

自分が選んだ食べ物を身振りや英語などで伝える。

(コミュニケーション能力) -

英語での食べ物の言い方に興味をもつ。

(言語や文化に対する関心・意欲・態度)

3 単元の主な評価規準

-

自分が選んだ食べ物を伝えたり、友達やALTが選んだものを聞いたりする活動を楽しんでいる。

(コミュニケーションへの関心・意欲・態度) -

食べ物の言い方を知り、身振りや英語で伝えようとしている。

(コミュニケーション能力) -

英語での食べ物の言い方に興味をもっている。

(言語や文化に対する関心・意欲・態度)

4 語彙・表現

-

単語

(あいさつ)

Hello good afternoon good-bye see you thank you How are you?

(食べ物)

banana chocolate jelly gummy candy pudding ice cream popcorn marshmallow cake strawberry yogurt potato chips pineapple cream puff hot chocolate orange juice

(気持ち)

tired fine happy sleepy angry sad hungry

(気持ち)

start stop stand up sit down listen watch look at repeat please Here you are. make a circle etc. -

ねらいとなる表現

What food? (It’s ) ~

5 教材・教具

絵カード(大・小) 絵本 ネームカード CD

6 研究主題との関連

|

低学年の目指す児童像

|

(1)単元について

食べ物は、児童にとって身近で興味のある題材である。そして、私たちの日常生活では、英語から来た、食べ物の外来語を多く使っている。例えば、バナナという言葉は、英語のbananaの外来語であるが、英語で聞くとアクセントが加わり、日本語のバナナとは異なって聞こえる。この単元では、食べ物を英語で聞かせ、日本語と英語の発音の違いを実感させ、外国の文化に触れさせるとともに、児童の外国への興味を引き出すことが期待できる。

本単元では、英語での食べ物の言い方を知り、選んだ食べ物を英語で伝えたり、ALTや友達が選んだ食べ物を聞いたりするコミュニケーションの場面を多く設定した。歌やゲームを通して楽しみながら活動することで、すすんで自分の言いたいことを相手に伝えようとする児童像に迫りたい。

(2)単元のねらいに迫るための手だて

-

日ごろの活動

朝や帰りに英語であいさつをしたり、簡単な英語を使ったゲームなどをしたりして英語に親しみをもたせる。 -

活動の工夫

児童が楽しみながら取り組めるように歌やチャンツ、ゲームを多く取り入れる。 -

ALTとHRTの連携

児童が楽しんで活動できたか、授業ごとに振り返りをし、次時の活動案の改善を図る。

(3)児童の実態

明るく元気で外遊びが大好きである。学習面では、すすんで自分の思ったことを発言する児童と、恥ずかしがってあまり挙手をしない児童とに二極化しているが、最後までやりとげようと努力する児童が多い。

昨年から英語活動が始まり、児童は英語活動の時間とALTに会えることを楽しみにしている。1年生の時に、歌やゲームを通して、身振りや英語でコミュニケーションを図る楽しさを実感したからである。しかし、2年生になり、1学期に英語活動を行ったところ、ALTと話すことを恥ずかしがっている児童が増え、英語のあいさつ、“Here you are.” “Thank you.” を伝えている児童が減っていた。そこで2学期になってから、朝と帰りのあいさつや手紙等を配布する時の “Here you are.” “Thank you.” を、笑顔で相手に伝える機会を増やしたところ、友達同士でも “Here you are.” “Thank you.” と伝え合う様子が見られてきた。

これからも簡単で楽しい主体的活動を取り入れたゲーム等を通し、すすんでコミュニケーションをしようとする態度を育てていきたい。また、相手の目を見て笑顔で伝えようとする思いやりと明るい心も育てていきたい。

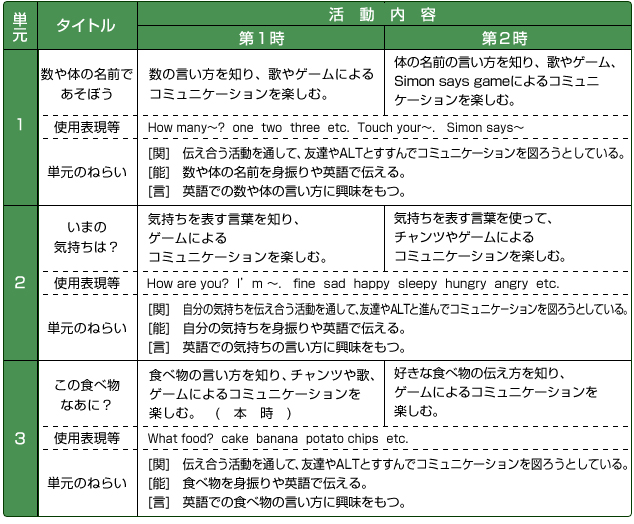

7 年間活動計画(6時間)

※学校教育法施行規則に示されている授業時間外、1単位時間を45分とする。

[関] コミュニケーションへの関心・意欲・態度

[能] コミュニケーション能力

[言] 言語や文化についての関心・意欲・態度

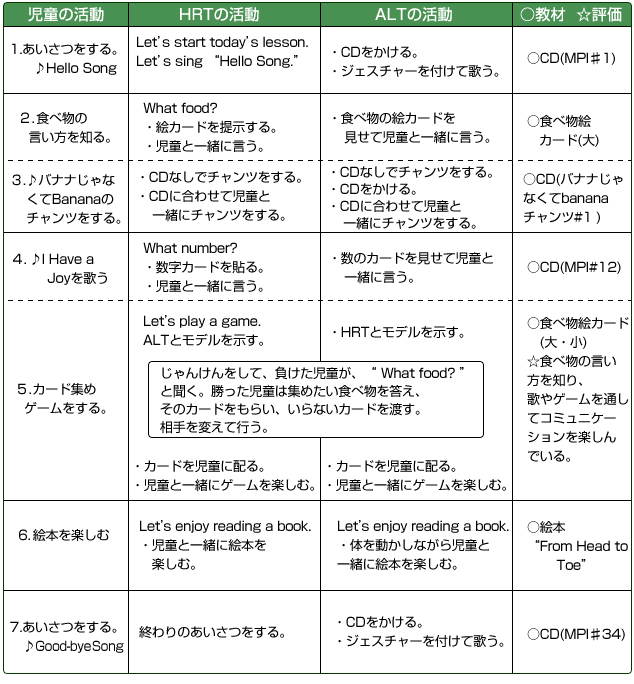

8 本時の活動

(1)本時のねらい

-

数字の言い方を知り、歌やゲームによるコミュニケーションを楽しむ。

(コミュニケーションの関心・意欲・態度)

(2)本時の展開 (1/2)

【研究協議】

-

分科会報告

1年生の時は、果物を題材に取り上げたが、2年生になり、児童にとって身近で興味のある食べ物へと題材を広げて活動を行った。 全員の表情や動作が見られるように、座席を半円にするなどの工夫をし、カード集めゲームでは、ゲームの形づくりをしてから自由に行動させていくことに重点をおいた。 絵本は、今まで“Brown Bear”であったが、体をたくさん動かせる活動をさせたかったので、“From Head to Toe”へと変えた。 -

自 評

<HRT>

相手の目を見てあいさつができない児童が多いので、朝や帰りのあいさつや、手紙を配布する時に、“Here you are.”“Thank you.”と、相手の目を見て笑顔で伝えるルールを定着させるようにした。教師自身も、相手の目をみてしっかり褒めるように心掛けた。 児童が主体的に活動できるようなゲームを取り入れるようにし、ゲームの説明は、なるべく日本語を使わないように絵を描き、デモンストレーションも工夫した。 児童はとてもはりきっており、やりとりの内容が理解できていなくても、相手の目を見て積極的に他の児童やALT、HRTとかかわっていれば、ねらいは達成できたと考える。 -

協 議

<1.4.7の活動について>- 歌をとても楽しそうに歌っていた。

-

ネイティブの発音に触れさせていくためにも、食べ物の名前はショーン先生が伝えた方が良か った。

→今回は、半々に分担して行ったが、そのようにしていきたい。 -

CDに出てきた食べ物は、子供にあまりなじみのないものもあったが、どのようにすり合わせ ていけば良いのか?

→言語や文化に対する関心をねらいとすることを考えると、CD通りに使っても良い。

-

“What food ? ”の答えを無理に答えさせずに、カードを指すだけでも良かった。

→1年生の時に“What fruit ?”を学習したので、それを答えている児童もいた。もう1度 デモンストレーションを行えば良かった。 - 教師と児童のアイコンタクトがとても大切であることに気付くことができた。

- 練習をしてからCDを流したのでとても楽しそうにできていた。

- ルールをもっと簡単にして、全員が同じ位に終われるようにしていくことや、終わった児童に 別の課題を与えるなどの工夫をすると良かった。

- 絵本は導入か、活動の途中で入れても良かった。

- 子供たちが生き生きとし、昨年、あまり参加できていなかった子供が、積極的に参加していた。

(4)講師講評

講師 目白大学 教授 中山 博夫 先生

<授業について>

- HRTが初任者の頃よりも生き生きと子供たちとかかわっていた。

- ①相手の目をみる ②褒める ③分かるように説明する ことはとても重要なこと。

- ALTと担任がデモンストレーションを見せながら活動を区切っていくと学びが深まる。

- ALTに言ってもらって、子供たちに聞かせることが大切。

- カード集めゲームは、早く終わってしまった児童には新しいものを渡す工夫をすると良い。

- 二之江小学校の児童は外国語に慣れてきている。シドニーの学校(多文化社会)のように様々な国の本を図書室においても良い。

- コミュニケーションは人と人とのかかわりの相互作用であるため、楽しさを味わわせてあげて ほしい。

- ジェスチャーを取り入れ、日本語をもっと省いてもノンバーバルな所で通じ、授業は成立する

-

ノンバーバルの情報が入った音をどんどん聞かせていくことが大切であり、子供たちに意味の あるインプットをしていくことが重要となる。

→①まずは聞かせる ②みんなで言わせる と母語と同じような脳での処理がされる。 - ジェスチャーを取り入れ、日本語をもっと省いてもノンバーバルな所で通じ、授業は成立する

- 母語による言語能力も土台となり、母語はダイアローグ(対話)にしていくことが大事である。

【研究協議】

(1)成果

- ゲームや歌などを取り入れることで、「活動が楽しかった。」という児童がほとんどだった。

- ALTが来るのを楽しみにし、親しむことができた。

- 昨年度までの指導案や教材を活用したことで、活動内容の検討に時間をかけることができた。

- 児童の実態に合わせて、活動を選んだり、工夫したりすることで、児童がより意欲的に活動することができた。

- 日常生活でも、楽しみながら簡単な英語を使う姿が見られるようになった。

(2)課題

- 今までの教材を実態に合わせて改善していく。

- 個別支援の仕方を研究していく。

- 児童同士の関わりの場面をどのように増やしていくか研究していく