教育研究グループ支援(研究成果報告)

研究の概要

担任とALT(外国人英語講師)との英語コミュニケーション体験活動

第3学年英語活動指導案

平成22年11月29日 5校時

第3学年1組 児童数26名

指導者 T1 吉田 奈津子

T2 Sean Laurie

中学年分科会メンバー

峯村 公子 長島 徹 川野邉 由布子 森 あづみ

1 単元名 「何が好き?」

2 単元のねらい

-

好きなものを伝え合う活動を通して、友達やALTとすすんでコミュニケーションを図る。

(コミュニケーションへの関心・意欲・態度) -

自分の好きなものを英語や身振りなどで伝える。

(コミュニケーション能力) -

英語での好きなものの言い方に興味をもつ。

(言語や文化に対する関心・意欲・態度)

3 単元の主な評価規準

-

自分が選んだ食べ物を伝えたり、友達やALTが選んだものを聞いたりする活動を楽しんでいる。

(コミュニケーションへの関心・意欲・態度) -

自分の好きなものを、身振りや親しんだ英語表現を使って伝えようとしている。

(コミュニケーション能力) -

英語での動物や食べ物の言い方に興味をもっている。

(言語や文化に対する関心・意欲・態度)

4 語彙・表現

-

語彙

(あいさつ)

hello good afternoon good-bye see you thank you

(動物)

dogs cats giraffes roosters lions pigs monkeys rabbits elephants penguins

(食べ物)

hamburgers sandwiches spaghettis pizza breads omelets sausages salads stew hot dogs curry and rice French fries ham and eggs

(指示)

start stop stand up sit down listen watch look at repeat please here you are Let’s~ etc. -

表現

What ~ do you like? I like ~.

5 教材・教具

動物の絵カード(大、小) ネームカード CD ハエタタキ

6 研究主題との関連

|

中学年の目指す児童像

|

(1)単元について

動物や食べ物は、児童にとって興味のある題材である。食べ物の英語表現は日本語にていながらもイントネーションが異なっているものが多く、英語独特のリズムに興味をもつことが期待できる。動物の英語表現は日本語に似ているものは少ないが、聞いたことがある単語が多い。本単元では、自分の好きなものを伝えたり、ALTや友達の好きなものを聞きとったりするコミュニケーションの場面が多く設定できる。ゲームを通して楽しみながらコミュニケーションする活動を多く取り入れることで、すすんで自分の言いたいことを相手に伝えようとする児童像に迫りたい。

(2)単元のねらいに迫るための手だて

-

日ごろの活動

日頃から、英語であいさつをしたり、英語の歌を歌ったりして、英語に親しみがもてるようにする。 -

活動の工夫

児童が楽しみながら取り組めるように歌やチャンツ、ゲームを活用する。 -

ALTとHRTの連携

児童が楽しんで活動できたか、授業ごとに振り返りをし、次時の活動案の改善を図る。 -

繰り返し

これまでに学習してきたことを使って繰り返し活動したり、同じ英語表現を使って色々なゲームに取り組んだりすることで、児童が自信をもって活動できるようにする。

(3)児童の実態

明るく、素直で、何事に対しても、意欲的に取り組む児童が多い。自分の考えを発表することに関しては、進んで発表しようとする児童が多いが、中には、恥ずかしがりやで、なかなか手を挙げることができない児童もいる。 一昨年度からの取り組みもあり、英語に興味や親しみを持っている児童が多い。日頃から、“Here you are.”“Thank you.”とプリントを渡し合うなど、英語でコミュニケーションを図ろうとしている児童もいる。

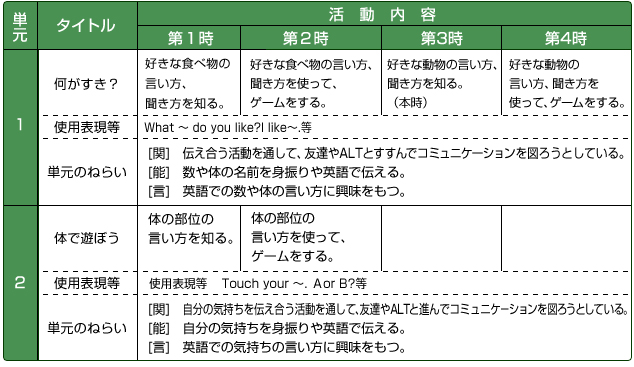

7 年間活動計画(6時間)

※学校教育法施行規則に示されている授業時間外、1単位時間を45分とする。

[関] コミュニケーションへの関心・意欲・態度

[能] コミュニケーション能力

[言] 言語や文化についての関心・意欲・態度

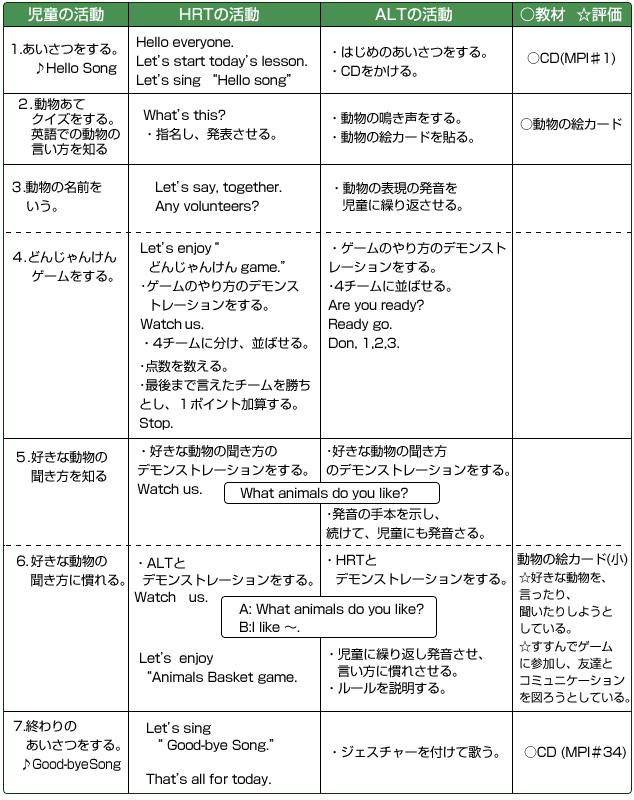

8 本時の活動

(1)本時のねらい

-

数字の言い方を知り、歌やゲームによるコミュニケーションを楽しむ。

(コミュニケーションの関心・意欲・態度)

(2)本時の展開 (1/2)

【研究協議】

-

分科会報告

今年度は、昨年までの研究を検証することをねらいとして、取組を継続してきたため、活動内容や流れは大きく変えることはなかった。教材や教具に関しては、次のように行った。

- 教材となる食べ物や動物をより児童の身近なものにかえた。

- 表現に複数形を取り入れた。

- ゲームの内容や種類を精選する等、児童の実態に応じて精選した

-

自 評

<HRT>

隣のクラスで事前授業を実施した際、What animals do you like?と表現する前に動物の絵カードを提示してしまう場面が多く見られたため、本時では、好きな動物の聞き方を知る活動や、好きな動物の聞き方に慣れる活動を丁寧に繰り返し行った。その結果、ゲームでは、What animals do you like? I like~.と、児童同士が言葉を交わしながらすすんでコミュニケーションを図ろうとする場面がみられるようになった。 周囲と同じペースで活動を進めていくことが難しい児童の中には、参観者がきたことがうれしくて落ち着かなくなった児童もいたが、周囲の児童がうまくサポートをしてくれていた。

<ALT>

児童がとても元気で、同じ動物や同じ言葉を繰り返し言うこともとても楽しんでいた。 ゲーム形式の活動をメインにしたことが、児童の興味・関心や実態に合っていて大変よかった。 -

協 議

<2の活動について>- 鳴き声クイズから活動を展開したことが、児童の意欲を引き出すことにつながり大変よかった。

- すぐに反応が返ってくる子供たちなので、鳴き声クイズをもう少し多く取り上げた方がよい。

- 動物を選んでWhat’s this.と質問をすることを児童にまかせていたのがよかった。

- 上記の場面をもう少し多くの児童に体験させたほうがよい。

- 児童がとても意欲的に参加していてよかった。

- 子供同士が教え合う場面が見られてよかった。

- HRTの支援が適切であった。

- 児童がテンポよく表現しながらゲームが展開できていてよかった。

- カードの種類や枚数をもう少し増やした方がよい。

- カードを入れ替える度に、全体で名前を確認していたことがよかった。

- 児童が、What animals do you like?の言葉の意味を分かっていたか。

- 手拍子を入れながらリズミカルに表現したことが、児童にとってより一層わかりやすくなっていた。

- デモンストレーションでALTが答えてしまうと、児童がゲームの意味がとらえられなくなるのでは?

- ゲームの進め方をよく理解していたので、3回戦めは自分の好きな動物を言わせてみてもよい。

- I like~.の表現に大分時間がかかっていた。デモンストレーションに時間をかけながら繰りし取り組んだ方がよい。

- 2回目ということで省略したところもある。次回は、鳴き声やジェスチャーなどを取り入れながら名前の確認を丁寧に行いたい。

- 事前に全員で名前を声に出して発音をしたところがよかった。

- 歌の選曲がよかった。

- 児童が英語の指示を理解して行動していてよかった。

- 場面や活動の状況に応じて臨機応変に歌を導入したり座席を入れ替えたりしていてよかった。

-

(4)講師講評

講師 目白大学 教授 中山 博夫 先生

<授業について>- 児童、参観者共に笑顔があふれていた。

- 児童が大変よく動いていたことからも、日頃の学級経営のよさが伺える。

-

言葉の習得は、インプットを多くすることが重要。どんどん聞かせる。

→動物バスケットの場面で、児童から“I like~”がなかなかでてこなかったことからも、十分にインプットしきれていない様子がうかがえる。

→動物当てクイズの場面で、ALTが絵カードを提示しながら単語で発音していたが、初めから“I like~”の表現を提示していった方がよい。

→児童が単語のみで表現していた場合は、それはそれで認めながら、たくさん聞かせることで自信をつけさせるようにする。

→ALTが黒板に“I like~”を意識させるためにハートのマークを添えていたのが、効果的があった。

- 英語の指示は、ジェスチャーや抑揚をつける。

-

生活経験の乏しい児童が、roostersが雄鶏であるということを理解することは難しい。

→文化の違いを感じられるような場面を設定することも必要。

<講義>

『母語を鍛えることの大切さについて』

- これからは、ダイヤローグを高める力を身に付けさせる時代

- コミュニケーションとしての母語を考え鍛えることで、(外国語との)相互作用によりコミュニケーションは大きくふくらむ。

-

地域によっては、保護者の7割近くを外国人がしめる。文化(考え方や食文化)が大きく異なる社会の中で、対話のできる子どもたちをどのように育てるか。

→→解決策を見いだす力の源は母語。

*読む…本を読む。

*聴く…正確に聞こうとする意識。態度。 お互いのことを聞き合い、新たな力を身に付けながら、自分の考えをまとめ直す行為。 - 英語の指示は、ジェスチャーや抑揚をつける。

-

生活経験の乏しい児童が、roostersが雄鶏であるということを理解することは難しい。

→文化の違いを感じられるような場面を設定することも必要。