教育研究グループ支援(研究成果報告)

研究の概要

担任とALT(外国人英語講師)との英語コミュニケーション体験活動

第4学年英語活動指導案

平成22年12月13日 5校時

第4学年2組 児童数20名

指導者 T1 長島 徹

T2 Sean Laurie

中学年分科会メンバー

吉田 奈津子 峯村 公子 川野邉 由布子 森 あづみ

1 単元名 「買い物をしよう」

2 単元のねらい

- 自分の買いたい物を伝え合う活動を通して、友達やALTとすすんでコミュニケーションを図る。

(コミュニケーションへの関心・意欲・態度) - 自分の買いたい物を英語や身振りなどで伝える。。

(コミュニケーション能力) - 英語での買い物をする時の表現に興味をもつ。

(言語や文化に対する関心・意欲・態度)

3 単元の主な評価規準

- 自分の買いたい物を伝えたり、友達やALTの買いたい物を聞こうとしたりしている。

(コミュニケーションへの関心・意欲・態度) - 自分の買いたい物を、身振りや親しんだ英語表現を使って伝えようとしている。

(コミュニケーション能力) - 買い物をする時の英語の表現に興味をもっている。

(言語や文化に対する関心・意欲・態度)

4 語彙・表現

-

語彙

(あいさつ)

hello good afternoon good-bye see you thank you

(果物)

apple orange pear banana peach cherry watermelon pineapple

(飲み物)

cola orange juice coffee tea

(ハンバーガー)

hamburger Ninoe burger cheese burger teriyaki burger

(デザート等)

apple pie ice cream fried chicken French fries

(ハンバーガー)

start stop stand up sit down listen watch look at repeat please Here you are Let’s~ etc. - 表現

How much? ~ dollars.

5 教材・教具

絵カード 商品の模型 模型のお金 ネームカード CD 紙芝居

6 研究主題との関連

|

中学年の目指す児童像

|

(4)単元について

「買い物をしよう」という題材の利点は

① 児童にとって「食べること」や「買い物」は、実生活の中で身近なものであり、児童の興味や関心が得られる。

② 児童が実生活において、何らかの形で必ず経験している状況場面と同様の体験活動を設定することができる。

③ 物を売り買いする時に、「自分の意思を相手に伝えていく」ことや「相手の意思を尋ねる」といったお互いのコミュニケーションのやり取りを実践することができる。 という3点が考えられる。

本単元では「買い物をしよう」という体験的活動に楽しく取り組ませることによって、自分の買いたい物を伝えたり、ALTや友達の買いたい物を聞き取ったりするコミュニケーションの場面が多く設定できる。買い物ごっこを楽しみながらコミュニケーションする活動を多く取り入れることで、進んで自分の言いたいことを相手に伝えようとする児童像に迫る。

(5) 単元のねらいに迫るための手立て

- 日ごろの活動

朝の会や帰りの会に英語であいさつをし、英語に親しみをもたせる。 - 活動の工夫

児童が楽しみながら取り組めるように歌やチャンツ、ゲームを活用する。 - ALTとHRTの連携

児童が楽しんで活動できたか、授業ごとに振り返りをし、次時の活動案の改善を 図る。 - 繰り返し

前時までに学習したことを使って繰り返し活動したり、同じ英語表現を使って 色々なゲームに取り組んだりすることで、児童が自信をもって活動できるようにす る。

(6) 児童の実態

この学級は3年生の時から担任しているが、比較的落ち着いている。授業中も話をよ く聞き、挙手をする児童も多い。休み時間も男女の隔てなく、大勢で仲良く遊んでいる。 子供たち同士のトラブルも少ない。しかし、休み時間に大きな声で友達と話すことはで きるが、授業中に全員の前で大きな声で発表することを苦手としている児童は見受けら れる。 英語活動にもその傾向は見られる。積極的にチャンツやゲームなどを楽しんでおり、 全員で活動する時は声もよく出ている。ただ、独りで話す時はまだ自信がないように見 える場面もあり、友達やALTとどうコミュニケーションをとってよいか考えてしまう 児童もいる。 今後の英語活動で、言葉に慣れさせ、1人でも多く自信をもって話せるようにしたい。 併せて、間違えても大丈夫なんだと思える環境づくりも行っていきたい。

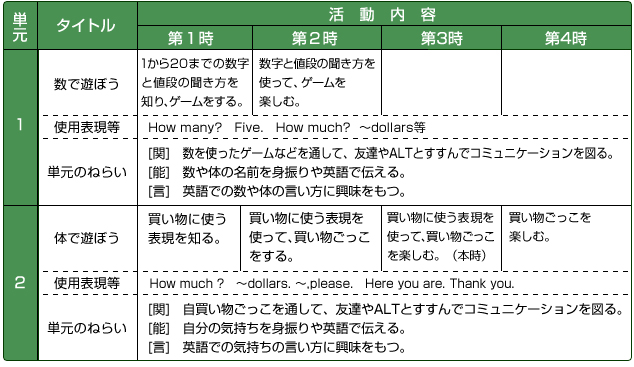

7 年間活動計画(6時間)

※学校教育法施行規則に示されている授業時間外、1単位時間を45分とする。

[関] コミュニケーションへの関心・意欲・態度

[能] コミュニケーション能力

[言] 言語や文化についての関心・意欲・態度

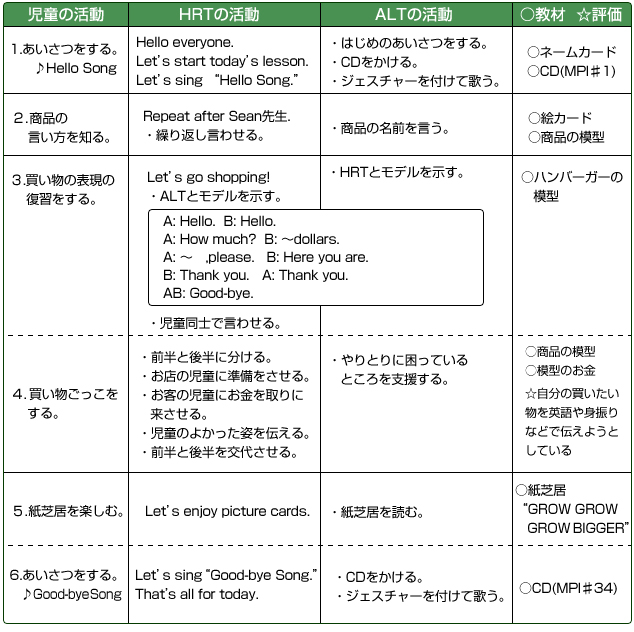

8 本時の活動

(1)本時のねらい

- 自分の買いたい物を英語や身振りなどで伝える。

(コミュニケーション能力)

(2)本時の展開 (1/2)

【研究協議】

- 分科会報告

ALTが入る授業が3回しかなく、本時はALTが入る最後の授業であった。このため、単元の5時間目となる本時を研究授業にあてた。また、児童の無理なくできるものとしてこの単元を選んだ。買い物ごっこは4年生に向いている活動である。楽しく活動できた。当初、買い物ごっこで使う金額は10ドルを設定していたが、中学年で検討し、さらに学年で検討した結果20ドルとした。児童も金額を使えるようになった。また、活動中に使用した小道具は児童に作らせた。紙芝居は、去年購入した教材の一つである。児童がみごとに熱中した。今後も活用していく。 - 自 評

<HRT>

本日は、2人の欠席があり、声の大きさなど心配をしていたが、問題はなかった。児童も楽しそうに活動に取り組んでおり、担任としてはうれしい限りであった。また、他の先生が活動に参加していただきよりよいものになった。

<ALT>

今回の活動が3回目である。今日児童ができた活動は米国で買い物ができるぐらいの中身であった。素晴らしかった。 -

協 議

<1.6の活動について>- 特になし

- ALTとのデモンストレーションを楽しく行っていた。発音の支援の仕方が身振り手振りを使い、児童の視線を引き付けており良かった。

- 単語の発音を自信をもってやっていた。長く時間をかけたことが良かった。

- HRTとALTのデモンストレーションを観察し、さらには積極的にデモンストレーションを行っていた。どの子も先生とテンポ良くできていた。

- やりたい子にたくさんやらせるとより自信をもち、良い結果になる。手を挙げていない子をHRTが引っ張ってあげるとさらに良かった。

- すべての児童が、活動の中で目線を合わせ、ジェスチャーをし、笑顔があるなかで買い物をしていた。

- 言葉に詰まってしまっている子がいれば他の子がフォローしてあげるなど学級の雰囲気がよくでていた。また、相手の持っているお金を見て、商品の価格を安くしてあげるなどの気遣いもみられた。

- 衣装をつけて、店員役をさせることは、なりきるうえで非常に大切である。

- 活動終了後にHRTからのまとめの言葉かけがあればなおよかった。

- 紙芝居の読み方がALTならではのもので非常によかった。また、児童にいろいろな質問をし、いままでの振り返りの活動になっていた。

- 見ている側が、入りたくなるような授業であった。

- 役の交代や、紙芝居の準備の時間に音楽を効果的に使っていた。

(4)講師講評

講師 目白大学 教授 中山 博夫 先生

<授業について>- 長島先生ありがとう。お疲れ様でした。授業を見ていて児童が楽しそうであった。また、授業に慣れている感じもした。普段の学級も楽しく学習をしているのであろう思う。

- ショーン先生のデモンストレーションもすばらしく、うまく児童をひきつけていた。

- 授業を発展させるために、たとえば店ごとに売り上げの勝負をさせてみる。新たなフレーズを教え、交渉させるなどもある。

- 授業開始時や終了時に使っているhello song やgood-bye song を別の曲に変えてやってみることもよい。

<講義>

『国際理解教育の原点と21世紀における方向性』

- 外国語教育は即国際理解教育といえるのか。国際理解教育では何が大切なのか。原点を見誤っているのではないであろうか。原点は、他国と自国の相互の理解であり、戦争を憎む反戦の心、平和を求める心を深めるという教育である。現状のままであると外国文化=欧米文化という間違った考えが定着してしまうのではないか。外国語活動では様々な国の人のおかれている状況が違うことや、思いや考えを知ることが大切なのである。

- 複言語主義の観点から考えると、ドイツ語ではあいさつ程度、英語では日常会話といったように、必要に応じてコミュニケーションをとれればよい。外来語や、文字に興味を持ちいろんな言語があることを知ることが大切である。現在の国際理解教育は17世紀の教育者であり、牧師でもあるコメニウスが唱えた、平和を求め、全ての人に平等に教育を受けさせていくというところに原点がある。

- 21世紀の国際理解教育は「多様に人々と葛藤・対立を乗り越え、想像的な関係を構築でき、地域や地球社会の諸課題の解決に主体的に参加し、協同していける資質・能力・態度を育む」教育である。この教育を実践していく先生方の地道な努力と先進的な教育がさらに進んでいくことを願う。

【成果と課題】

(1)成果

- 年間計画が出来上がっていて、教材が揃ってきているので英語活動にスムーズに取り組むことができた。

- 子供たち自身が英語活動(ハロー先生とのコミュニケーション、ゲームや歌など)を楽しみにしており、積極的に取り組むようになってきた。

- 英語活動を行いやすい状況が整いつつあるので、教員も英語活動に対する苦手意識が薄れ、担任一人でも指導がしやすくなった。

- 担任主導の指導体系となったため、ハロー先生との打ち合わせの時間が短くてすむようになった。

(2)課題

- 今年度は、余剰時間で英語活動を行ったが、今後は英語活動の時間をどのように確保していくのか。