部門

整形外科

リハビリテーション室

Rehabilitation

足(土台)の構造と機能

三楽病院整形外科リハビリテーション室 主任理学療法士の山田郁朗です。

前回は、シューズサイズや足下の不安定性が身体のバランスに影響を与える可能性があること、痛みや痺れなどの症状、身体パフォーマンスの低下が足下由来の問題である可能性についてご紹介致しました。今回は、身体の土台となる足の構造と機能についてご紹介したいと思います。

二足歩行の土台となる場所

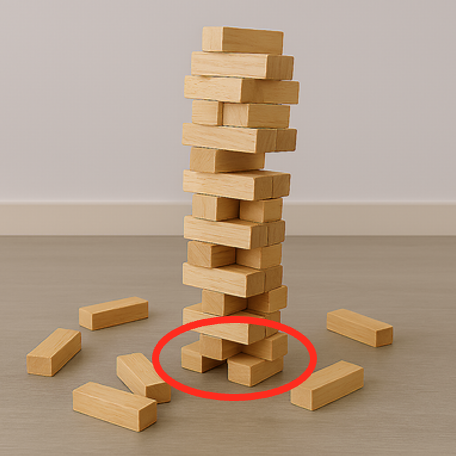

右図のように、バランスが崩れそうな積み木があるとします。 皆様なら、どの部分からそのバランスを修正しようとするでしょうか。

積み木の上部を整えて、見た目をきれいにしても、最も重要な土台―赤丸で示された部分が不安定なままであれば、上部の積み木の位置は、結局その傾きを補正した結果に過ぎません。 つまり、土台を修正しない限り、根本的なバランスの改善にはつながらないのです。

では、二足歩行をする人間にとっての「土台」とは、どこでしょうか。

そうです。人間の土台は「足」です。

足元のバランスが崩れると

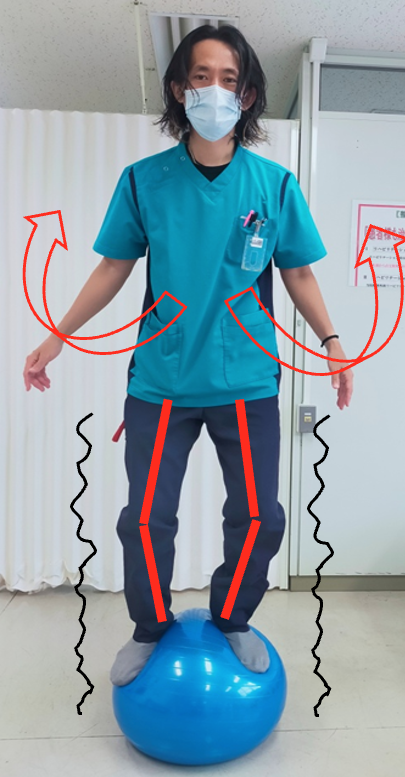

左下図は私の直立姿勢です。 しかし、右下図のようにバランスボールに乗った瞬間、膝はO脚となり、腕を広げてバランスを取ろうとし、首が前に突き出た円背姿勢になります。

つまり、足元の不安定さは、身体全体の姿勢の崩れを引き起こします。 積み木の例と同様に、シューズや足の関節構造が不安定であると、それはまるでバランスボールの上に立っているような状況を生み出し、足より上位にある関節や運動器に悪影響を及ぼします。

-

直立姿勢 -

足元が不安定

人間工学上の最高傑作

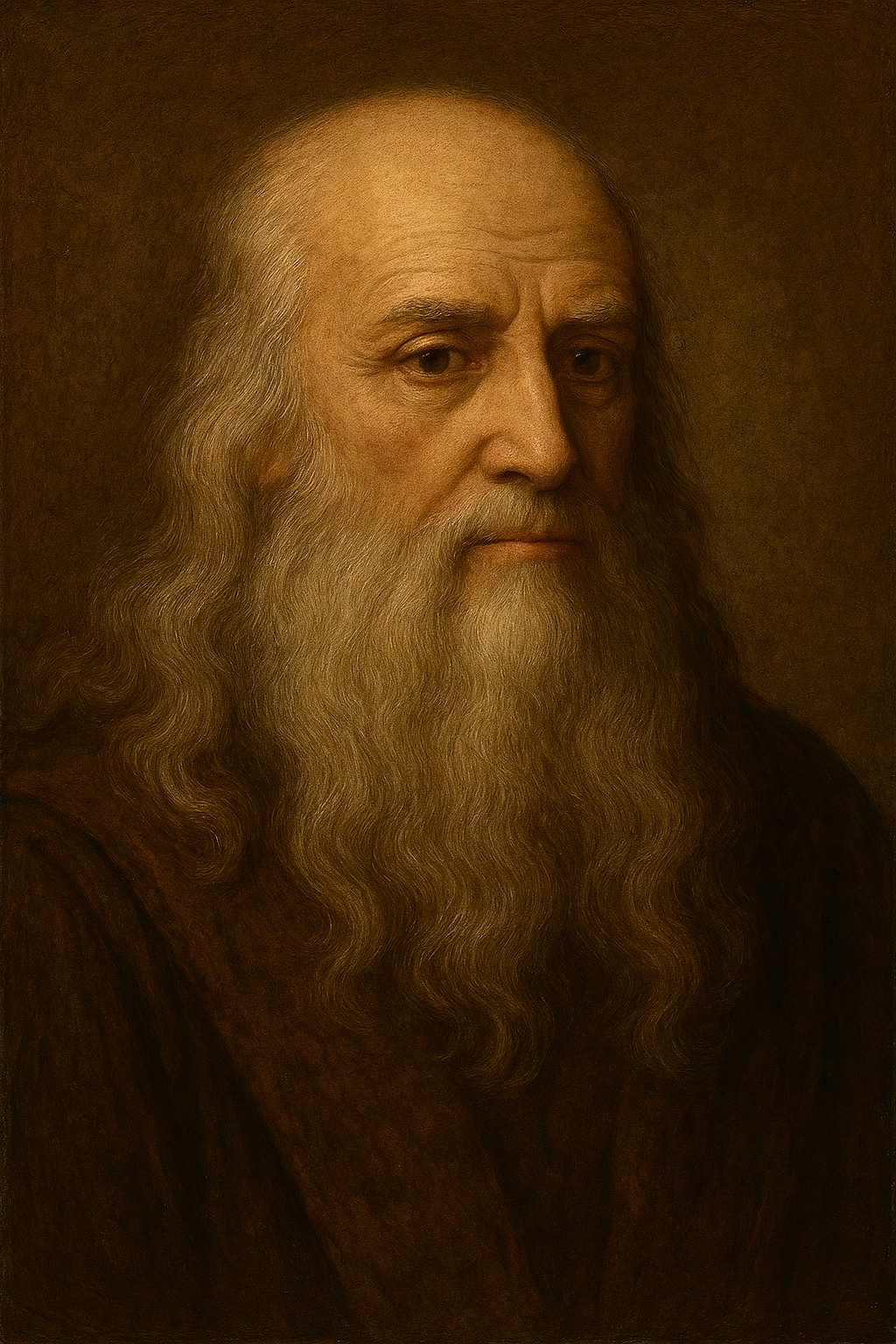

かの有名なレオナルド・ダ・ヴィンチは、 「足は人間工学上、最高傑作であり、そして最高の芸術作品である」 と述べています。

この“最高傑作”である足は、片足に28個(両足で56個)の骨から構成されており、全身の骨(208個)の約4分の1が足に集中しています。骨の数だけ関節が存在し、それらをつなぐ靱帯、筋肉、神経が複雑に絡み合い、足の機能性や歩行の効率性を高めています

さらに、足は路面環境や床面からの衝撃に応じて、柔らかくなったり硬くなったりと、常に形状を変化させる“精密機械”のような存在です。このような構造と機能の緻密さこそが、足を人間工学と芸術の両面から見た傑作たらしめているのです。

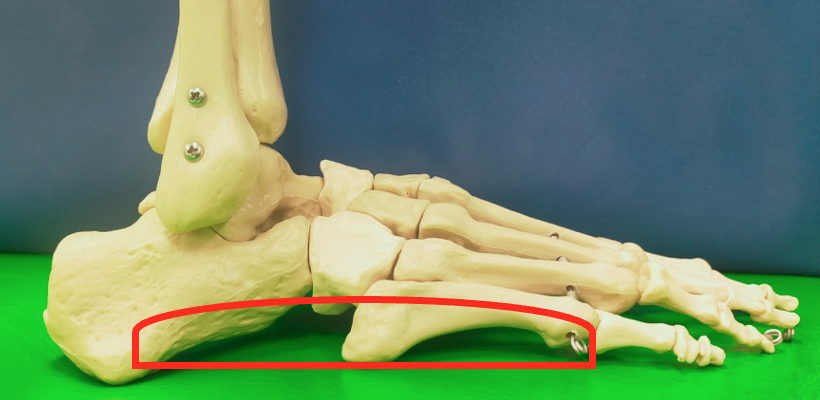

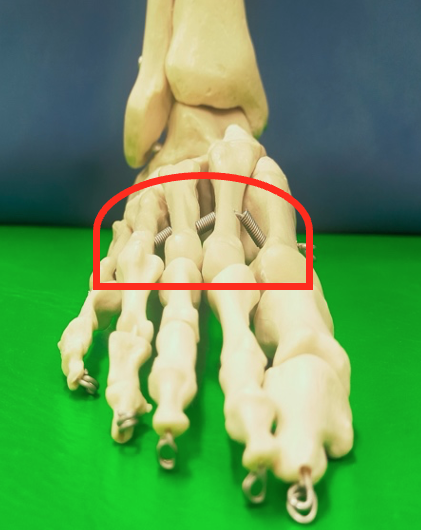

足部アーチ構造

足の機能構造の中でも特に重要なのが「アーチ構造」です。なかでも、“土踏まず”として知られる母趾側の第一列に位置する「内側縦アーチ」が有名ですが、実際には足部には3つのアーチが存在します。すなわち、内側縦アーチ、外側縦アーチ、そして横アーチ(前方・後方)です(下図参照)。

これらのアーチ構造によって、足は高い柔軟性を持ち、体重の数倍にも及ぶ外力や床反力を効果的に吸収・分散することが可能となります。また、関節同士の安定性が保たれることで、筋肉や腱の運動効率が向上し、歩行や動作時の推進力を生み出す助けとなります。

アーチの周囲には、筋肉・腱・靱帯・神経・血管など多様な組織が密接に関係しており、これらが連携することで、人類の長い進化の過程で獲得された二足歩行を支えています。

しかし、アーチ構造が崩れると、筋肉や腱の走行が変化し、足趾の変形や機能低下を引き起こす可能性があります。さらに、神経や血管への過度なストレスにより、感覚障害や痺れ、循環障害や浮腫などの症状が現れることもあります。

こうした足部の不調は、姿勢やバランスにも大きな影響を及ぼし、腰痛・股関節痛・膝痛・肩こり・片頭痛など、全身に波及する不調の原因となることも少なくありません。

踵骨-距骨-舟状骨-内側楔状骨-第1中足骨

踵骨-立方骨-4〜5中足骨

前方:1〜5中足骨

後方:内側・中間・外側楔状骨-立方

内側縦アーチと外反母趾の関係

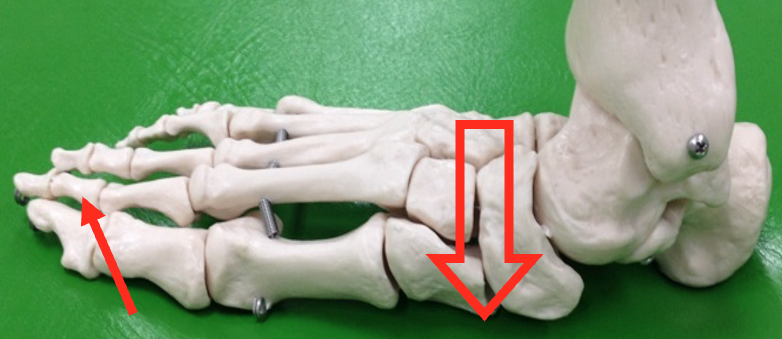

母趾側に位置する内側縦アーチ、いわゆる“土踏まず”が平坦化する状態を「偏平足」と呼びます。しかし、足部の骨が一箇所だけ沈下することは稀であり、実際には靱帯や関節包によって強固に連結されているため、足全体が内側に傾斜するような形状変化を伴うことが多く見られます。

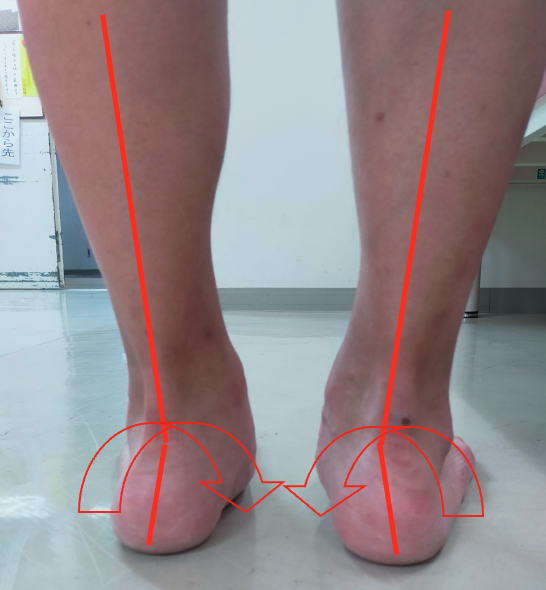

なかでも踵骨(かかとの骨)は、全身のバランスを支える上で極めて重要な役割を担っています。踵骨の上には脛骨・腓骨といった下腿の骨が乗っており、下肢全体を支える“屋台骨”として機能しています。内側縦アーチが沈下すると、この土台が内側に傾き、結果として膝関節・股関節・体幹部のアライメントが崩れ、全身のバランスに悪影響を及ぼします。

さらに、足部末端の母趾にも大きな影響が及びます。アーチ構造が崩れることで母趾が床面に押し付けられ、筋肉の牽引方向が変化します。その結果、母趾の付け根を頂点として、母趾が内側に湾曲していく「外反母趾」が生じやすくなります(下図)。

外反母趾の原因がアーチ構造の崩れにある場合、母趾の付け根のみを矯正・治療したり、外反母趾用のサポーターを使用しても、根本的な改善にはつながりにくいケースが多く見受けられます。

踵の骨が内側に傾斜しています