部門

整形外科

リハビリテーション室

Rehabilitation

シューズサイズの計測・サイズが身体に与える影響

三楽病院整形外科リハビリテーション室 主任理学療法士の山田郁朗です。

皆様は、ご自身の足のサイズを正確に把握されていますか? 足の長さをセンチメートル単位でご存じの方は多いかもしれませんが、ミリメートル単位まで意識されている方は少ないのではないでしょうか。さらに、足の長さだけでなく、足幅(横幅)や足囲(周径)といった詳細なサイズまで把握されている方は、ほとんどいらっしゃらないと思います。

今回は、ご自身の足のサイズを正しく知ることの重要性と、それに基づいたシューズ選びについて、少しでも関心を持っていただけるきっかけになれば幸いです。

足のサイズの測定の仕方

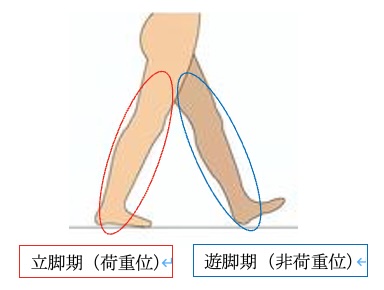

足のサイズ計測は、原則として「荷重位(立位)」と「非荷重位(座位)」の両方で行います。これは、体重がかかっていない状態の足と、体重がかかった状態の足とでは、形状や大きさに変化が生じるためです。

その差の大小を確認することで、より適切なシューズ選びの判断材料となります。

足の計測は、以下の3か所を荷重位・非荷重位の両方で行うことで、足の特徴を正確に把握し、シューズとのマッチングを検討することが可能です。

計測する場所:3カ所 計測する姿勢:座位・立位

- 足長:踵から第2趾の先までのラインと平行で、踵から足先までの長さ

- 足幅:踵から第2趾の先までのラインと平行で、一番幅の広い箇所

- 足囲:踵から第2趾の先までのラインと平行で、MTP関節部

-

①足長 -

②足幅 -

③足囲

スポーツショップやオーダーメイドのシューズ店などで足の計測を受けたことがない方は、正確な足長・足幅・足囲のサイズやその数値を目にした経験はほとんどないのではないでしょうか。

足長を基準に、足幅・足囲のサイズをJIS規格(日本工業規格)のサイズ表に当てはめて算出される指標を「ウィズ(Width)」と呼びます。ウィズは、A・B・C・D・E・2E・3E・4E・5E(F)・6E(G)と分類されており、一般的な既製品のシューズは2E〜4Eの範囲で展開されていることが多いです。

「日本人の足は甲高・幅広」とよく言われますが、実際には男性でも足幅が細い方は少なくありません。ご自身の足が甲高・幅広だと思い込んでいると、足長がシューズサイズと合っていても、足幅が合っていないことで、外反母趾や内反小趾などの足部変形を引き起こす原因となることがあります。

さらに、足趾でしっかり踏ん張ることができず、捻挫や転倒のリスクが高まる場合もあります。逆に、足幅に合わせてシューズを選んだ結果、足長が合っていないことで足が靴の中で前滑りし、足部の変形につながるケースも少なくありません。

足長、足幅、足囲の計測の仕方

足のサイズ計測は、前述のとおり「荷重位(立った状態)」と「非荷重位(座った状態)」の両方で行うことが重要です。

非荷重位(座位)での計測

座った状態では足に体重がかかっておらず、足幅や足囲などの静的な足の形状を評価できます。これは歩行時の足の振り出し(遊脚期)を想定したものであり、荷重の有無による足の形状変化の幅を確認する目的があります。

荷重位(立位)での計測

立った状態で足踏みを10回程度行った後に、足長・足幅・足囲を計測します。これは体重を支えている状態の足の形状を評価するもので、歩行周期における立脚期を想定しています。荷重がかかった際の足の変化を把握することで、より実用的なシューズ選びが可能になります。

【非荷重位での計測】:椅子に座って脱力した状態で計測

-

足幅(非荷重位) -

足囲(非荷重位)

【荷重位での計測】:足踏み10歩してから、遠方を見るような視点で計測

-

足長(荷重位) -

足幅(荷重位) -

足囲(荷重位)

足のタイプを知ることの重要性

足長とウィズサイズ(JIS規格に基づく足幅・足囲の指標)をもとに、「幅広・甲高」なのか「細くて薄い足」なのかを知ることはもちろん重要ですが、加えて「硬い足」か「軟らかい足」を把握することも大切です

軟らかい足:非荷重位から荷重位へのウィズサイズの変化が大きい(4サイズ以上)場合、足の形状が変化しやすく、柔軟性の高い足と評価されます。

硬い足:ウィズサイズの変化が小さい(2サイズ以下)場合、形状が安定しており、硬い足と判断されます。

シューズ選びのポイント(筆者の見解)

硬い足の場合、非荷重位でのサイズを基準にシューズを選ぶと、靴ずれなどのトラブルが起こりやすいため、荷重位でのサイズを優先して選定することを推奨します。

軟らかくて細い足は、大きめのシューズを履くことで足が靴の中で動きやすく、変形や不安定性を招く可能性があるため、慎重なサイズ選びが必要です。

足元から身体への影響

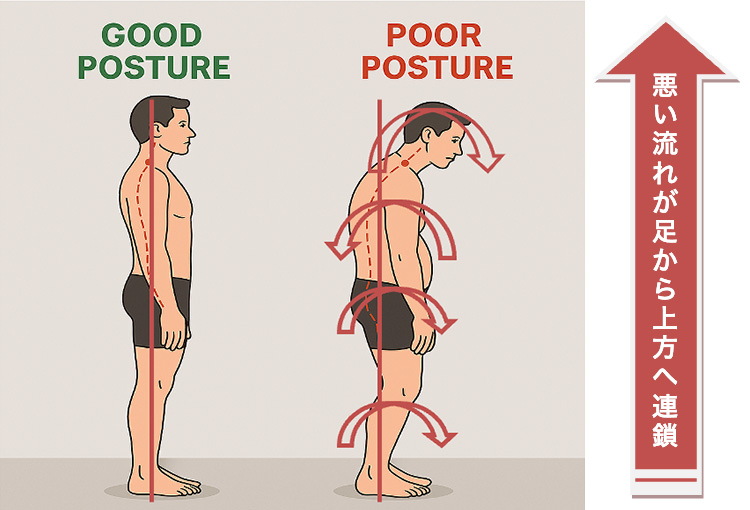

足のサイズに合ったシューズを着用することで、本来の身体機能やパフォーマンスを最大限に引き出すことができます。しかし、サイズの合っていないシューズを使用していると、足底から始まる「上行性運動連鎖」の影響により、全身にさまざまな不調を引き起こす可能性があります。

以下のような症状に心当たりはありませんか?

足趾のトラブル

外反母趾、内反小趾、開帳足、足底筋膜炎、強剛母趾、槌趾、胼胝(タコ)、巻き爪

足関節・膝関節・股関節の障害

- 足関節:捻挫、靭帯損傷、アキレス腱炎

- 膝関節:変形性膝関節症、靭帯損傷・断裂、半月板損傷、オスグッド

- 股関節:変形性股関節症

脊椎・頸部の不調

- 脊椎:坐骨神経痛、椎間板ヘルニア、すべり症、変形性脊椎症

- 頸部:肩こり、偏頭痛、頸椎ヘルニア、頚椎症、自律神経症状

重力下での姿勢コントロールへの影響

人間の身体には、重力に抗して姿勢を正中位に保つための制御機能が脳幹レベルで備わっています。そのため、足元のわずかな歪みや傾斜も、全身で微調整されながらバランスを保とうとします。

しかし、この微調整を長年繰り返すことで、身体組織にはメカニカルストレスが蓄積され、やがて経年劣化によって破綻をきたすことがあります。その結果として、「痛み」「痺れ」「身体の硬さ」「パフォーマンスの低下」といった症状が、身体からの警告として現れてくるのです。

だからこそ、日々何万歩も歩く皆様にとって、地面から伝わる刺激が「不良刺激(Negative)」ではなく「良刺激(Positive)」となるよう、シューズサイズへの関心を高めていただきたいと思います。

特に、一日の中で最も長時間履いている「職場のシューズ」は、足元の健康を守るうえで非常に重要な存在です。