部門

整形外科

リハビリテーション室

Rehabilitation

外反母趾・内反小趾と足部機能

三楽病院整形外科リハビリテーション室 主任理学療法士の山田郁朗です。

前回の投稿にて触れた「外反母趾」。女性に有病率が高いといわれていますが、男性においても外反母趾の方は散見されます。一般的にはハイヒールや細いシューズをお履きになったことなどの後天的な要因が注目されますが、一生を裸足で過ごされるアフリカ少数民族の方々にも外反母趾の方はいるようです。

外反母趾は、母趾の変形だけでなく、足の機能全体に影響を与え、下肢の循環障害や膝痛・腰痛のトリガーとなりうるため注意が必要です。

人間とゴリラの足の比較

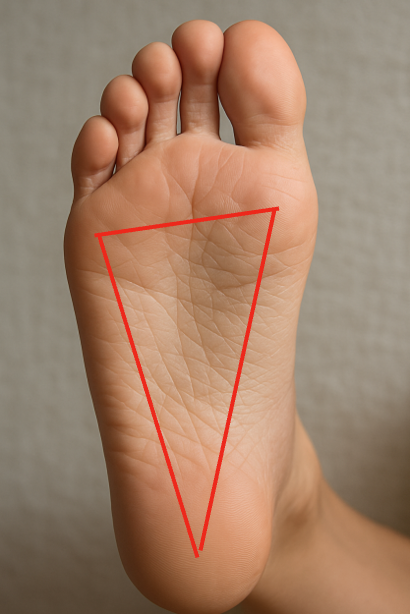

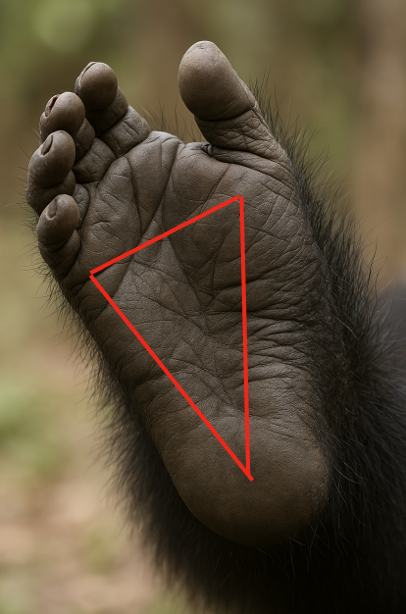

人間の足とゴリラの足を比較してみてみます。人間の足には、猿類とは異なる特徴があり、足によって巧緻的な動きや何かを掴む機能よりも、一つの剛体として安定した支持物として使えるように進化してきた点が注目されます。樹上での生活では木を足で掴んだり、足で獲物を掴むことが要求されますが、地上での生活では、長い距離を効率的に移動することが求められます(獲物を長距離追いかけることで、捕獲しなければならない)。その結果、人間は二足歩行を獲得し、足には歩くための機能、アーチ構造ができ、より効率的な移動が可能となり、生活圏・行動範囲の拡大、大陸間の移動をすることができたと言われています。

人間が歩いている時は、本来、筋肉の過剰な活動はみられず、非常に効率の良い移動様式となっています。しかし、猿類・ゴリラの歩行は前方に進もうとするはずなのに、左右に大きく重心移動が生じ、中殿筋、外側広筋、大腿二頭筋、腓腹筋外側頭など、下肢の外側の筋活動を必要とします。すなわち、過剰な筋活動=エネルギー効率が悪いため、長距離の歩行は苦手となります。(ゴリラの行動範囲は2km/日)ゴリラが歩くとき、手を使ったナックルウォーキングを行うのは、四足歩行のなごりでもありますが、推進力や制動力よりも重心支持と安定性に重点を置いた移動様式であり、人間にとっての杖のような役割となります。

参考資料:伊藤滉真・田中正之・吉田信明・荻原直道(2024).ゴリラ・ナックルウォークの前肢・後肢床反力の分析.霊長類研究,40,34.

足をもう少し詳しく見てみます。人間の足の裏は、前述したようにアーチ構造を有しています。

一方、ゴリラの足の裏を見てみると、平らな構造で、人間の手のような形状であり、どこか外反母趾の足の形状に似ていないでしょうか。横重心移動や捻りの動きに対して過剰な下肢筋活動が求められる形状であり、重心移動を制御(上肢も使用)でき、一日の移動距離も少ないゴリラではトラブルはありません。しかし、二足歩行が主体となっている人間にとって、足部形状の問題が、腰や首、股関節や膝など様々な箇所に生じます。

-

人間の足裏 -

ゴリラの足裏

蓄積したメカニカルストレス

積み上げた積み木が崩れるように、身体の各部位の位置関係や連動する運動機能が乱れることで、負担が特定部位に集中し、やがて痛みや他症状として現れるのです。腰痛や膝痛を罹患されている多くの方は、足部や爪の変形がみられています。

若年であれば、筋力や軟部組織の柔軟性でカバーすることができるのですが、年齢を重ね、各組織の変性や弱体化、徐々に症状が重くなり、代償が効かなくなるのです。

膝や腰の痛みに対して、湿布だけで解決できない痛みの背景には、足部から始まる身体全体の機能的な崩れが潜んでいることがあります。

外反母趾とは

外反母趾とは、足の母趾のつま先から二番目の関節、MTP関節(中足趾節関節)を頂点として、身体の外側(右足が右側、左足は左側)に曲がっている症状をいいます。外反母趾を評価するための角度はHV角 (Hallux:母趾 Valgus:外反 Angle:角度) とされ、第一中足骨中央線と基節骨中央線のなす角度のことで、正常人でも5-8度程度の角度を有しており、注意すべき角度は15度以上とされ、軽度、中等度、重度と角度によって重症度が分類されます。レントゲン撮影では主に非荷重位で撮影されるため、立った状態の足とは違った数値が算出されることがあります。

正常人 HV角5-8度

■20度~30度 ・・・ 軽症

■30度~40度 ・・・ 中等症

■40度以上 ・・・ 重症

足部変形による機能低下

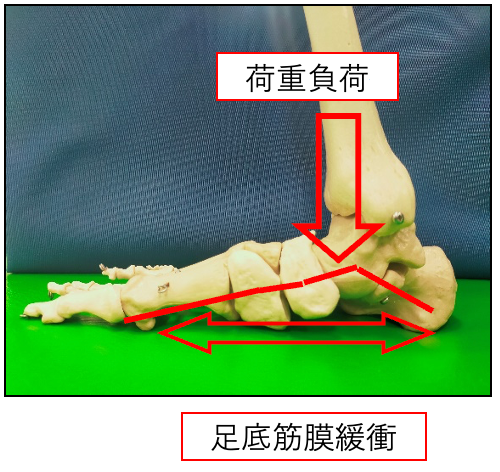

日に何度も床面と接触し、荷重負荷や床からの反力を支えなければいけない足部は、アーチ構造による衝撃吸収機能が存在します。アーチはつぶれることで足底筋膜を利用した緩衝作用を発揮し、外反母趾などで衝撃吸収機能が失われていると、膝、股関節、腰、肩、頚部など上部の関節に問題を生じる可能性があります。

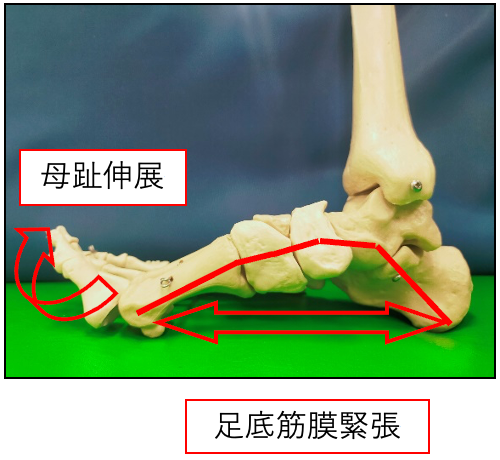

足部の内側では、母趾が伸展(反り返り)することで足裏の足底筋膜が緊張します。足底筋膜の張力が高まることで、足のアーチが強固になり、歩行時に踵が上がった際の蹴り出しによる出力を発揮することができます。外反母趾がある場合はこのウィンドラス機構が正しく機能せず、歩行時の前方への推進力が低下します。

内反小趾とは

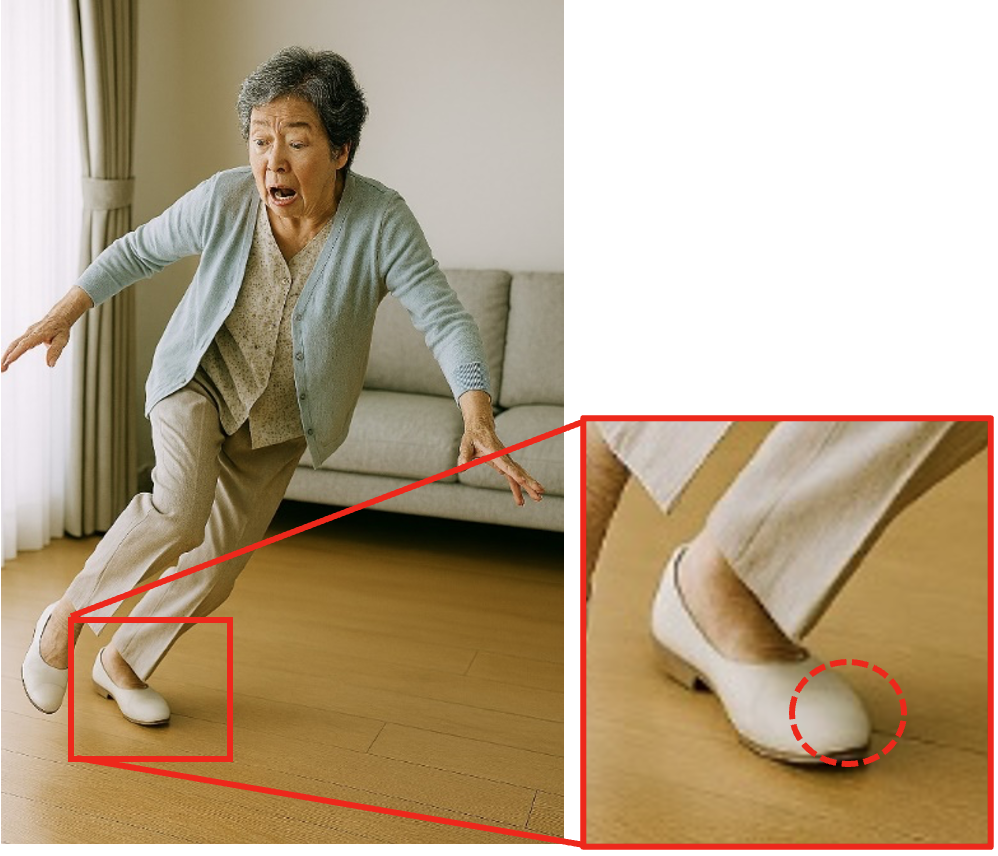

内反小趾とは、小指(足の小指)が内側に曲がってしまう症状で、一説には外反母趾よりも有病率が高いとされています。外反母趾と同時に発症することも多く、外側のバランスを支える小指が変形することで、歩行時の左右の重心移動が不安定になったり、急激な方向転換が遅れるなどの影響が生じます。 また、内反小趾角(小指が内側に曲がる角度)が大きいほど、片脚立位時の重心の揺れ(重心動揺)が大きくなる傾向が確認されており(下記参考資料)、特に高齢者においては転倒リスクの増加につながる可能性があります。

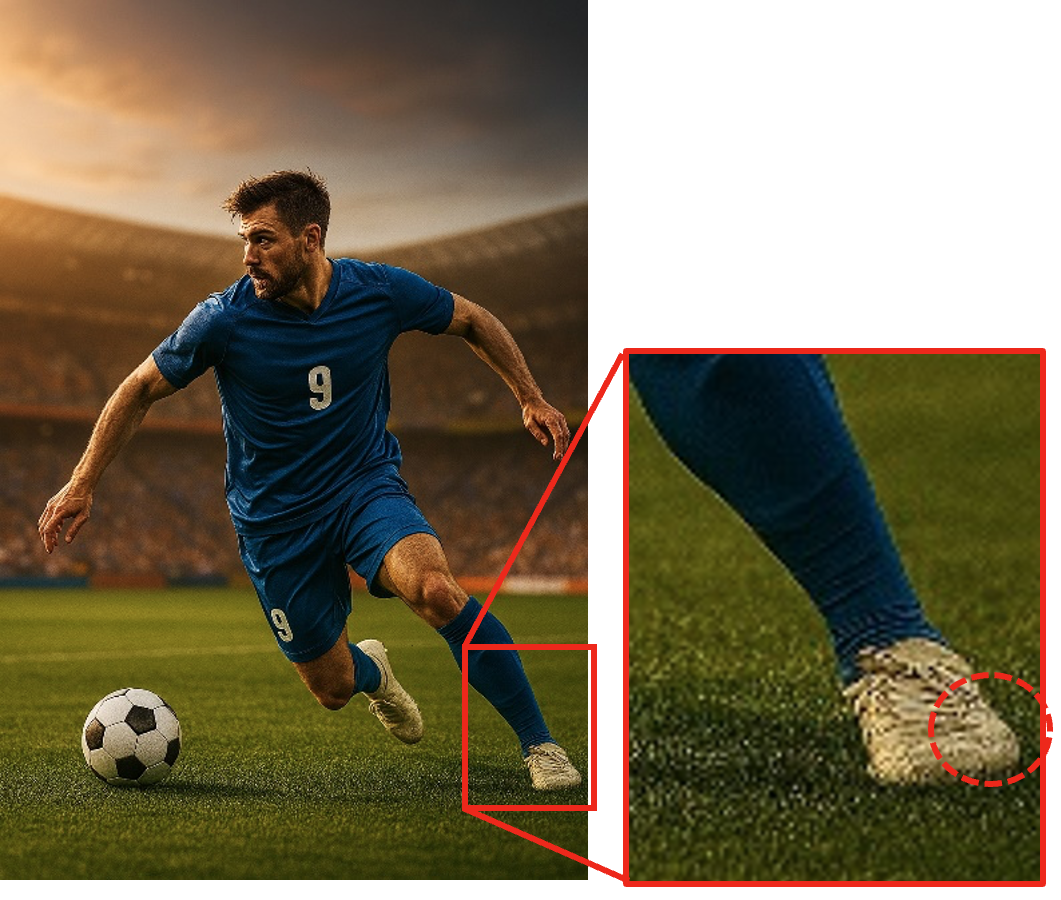

さらに、スポーツの場面においても小指は急なターンやストップ動作で重要な役割を果たします。小指が倒れて正常に機能しなくなると、外側からの推進力が失われ、動的バランスやパフォーマンスに影響を及ぼすことがあります。

参考資料:入江 芳実ほか:足部の形態と片脚立位時の重心動揺との関係性.米子東病院,2023年.

高齢者の転倒リスク

方向転換や側方への移動、外側に重心がかかる場面では、小趾(足の小指)による踏ん張りが重要となり、動的バランス能力の向上に寄与します

競技パフォーマンスへの影響

スポーツ動作におけるターン、ストップ、サイドステップの局面では、外側方向への推進力を得るために、足部の小趾側での踏ん張りが重要な役割を果たします

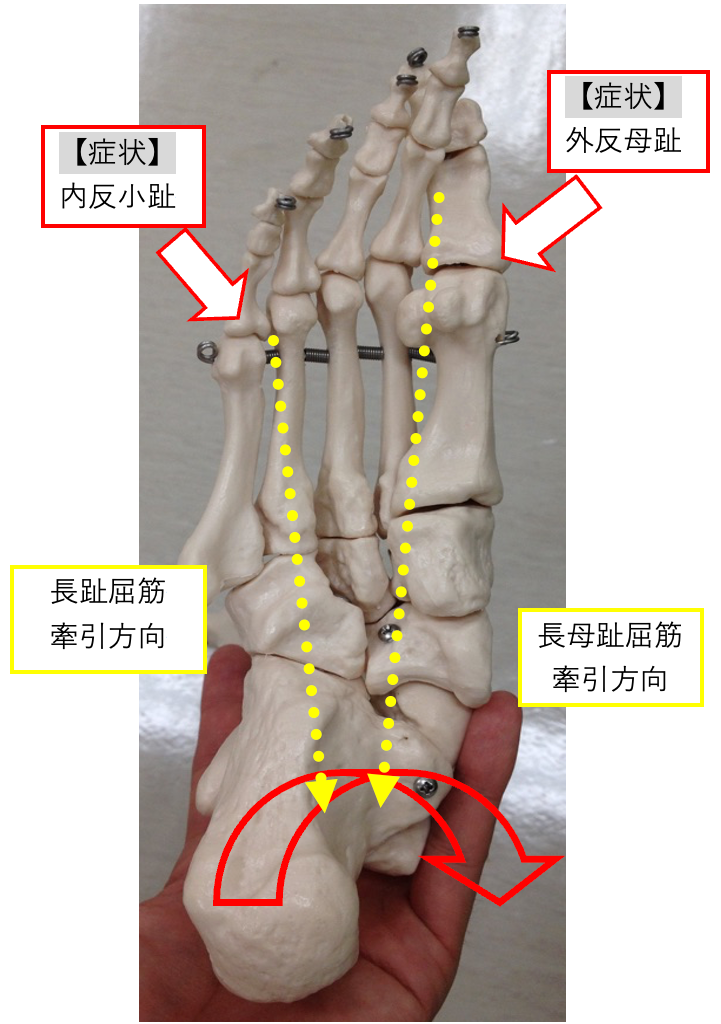

外反母趾や内反小趾の真犯人

外反母趾や内反小趾は、足趾だけの問題ではありません。実際には、足部全体の骨格変化が大きく関与しており、足幅の拡大や踵骨・距骨の位置変化が主な原因となることが多いです。特に踵骨が内側に傾くことで、第5趾骨が内側に傾斜をして、第4趾と接触してしまいます。第5趾の位置が変化することで、足趾の筋腱の牽引方向が変化し、症状が悪化する要因となります。

外反母趾の根本的な原因が踵骨の偏移や偏平足である場合、テーピングや装具によって一時的に母趾の位置を修正することは可能ですが、それによって得られる効果は一時的であり、根本的な問題の解決には至りません。

この「真犯人」への対策としては、足の中足部をしっかりと固定すること(靴下、紐、ベルクロなどの使用)、後足部、踵部に安定感のある素材を用いた靴の着用、そして適切なインソールの使用を推奨します。

踵の骨が内側に崩れるため筋肉による牽引方向が変化